28 сентября в Городском центре медицинской профилактики и на Малой Садовой улице прошли мероприятия городской акции в рамках Всемирного дня сердца. Организатор акции – Городской центр медицинской профилактики. Цель проводимых в этот день мероприятий – напомнить всем жителям планеты о важности и обязательности заботы о здоровье сердца с молодых лет и формирование мотивации к сохранению здорового сердца и профилактики сердечно — сосудистых заболеваний.

Перед началом основных мероприятий акции в Городском центре медицинской профилактики состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню сердца.

С приветственным словом к участникам пресс-конференции обратился директор Городского центра медицинской профилактики Владимир Евгеньевич Жолобов. Он напомнил, что Всемирный день сердца – 29 сентября проводится по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения с 2000 года под девизом: «Сердце для жизни». Он заметил, что мы вспоминаем о своем сердце только когда оно заболит, а о его здоровье надо помнить постоянно и проведение городской акции — это способ еще раз напомнить горожанам о том, что надо внимательнее относиться к своему здоровью, беречь свое сердце.

На вопросы журналистов городских СМИ отвечали: начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Витальевна Соловьева; заведующий научно-исследовательской лабораторией острого коронарного синдрома ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России Алексей Николаевич Яковлев; главный внештатный специалист по детской кардиологии Комитета по здравоохранению Николай Владимирович Слизовский; руководитель Центра атеросклероза и нарушений липидного обмена Клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России Виктор Савельевич Гуревич; руководитель Юго-западного аритмологического центра СПб ГБУЗ «Городская больница № 26» Сергей Анатольевич Юзвинкевич; руководитель Регионального сосудистого центра СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница», заместитель главного врача Людмила Викторовна Рошковская.

Лариса Витальевна Соловьева отметила, что наша амбулаторная сеть, которая ежегодно принимает 40 миллионов посещений, это первое звено, куда мы обращаемся, в том числе и по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. И от того, насколько компетентны специалисты первичного звена очень многое зависит. Необходимо, чтобы именно это звено было нацелено на профилактику. В городе работают центры и кабинеты профилактики, куда может обратиться любой пациент. Также она сказала, что проведения мероприятий к Дню сердца – это повод еще раз поднять проблему ответственности человека за свое здоровье.

Николай Владимирович Слизовский подчеркнул , что там, где в семье игнорируется здоровый образ жизни, мы наблюдаем проблемы со здоровьем у детей. Поэтому необходима широкая просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни как среди родителей, так и среди тех, кто работает с детьми.

Сергей Анатольевич Юзвинкевич рассказал о работе своего сосудистогог центра и отметил снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в нашем городе в последние годы.

Виктор Савельевич Гуревич говорил о важности первичной профилактики и о вкладе СМИ в профилактическую работу с населением. Алексей Николаевич Яковлев рассказал о программах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний , которые работают в нашем городе.

Людмила Викторовна Рошковская показала презентацию о работе соей больницы, где подробно остановилась на высокотехнологичных методах помощи больным с инфарктом и инсультом.

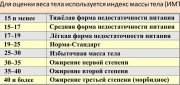

Для населения мероприятия акции начались сразу на двух площадках. На первой площадке – на Малой Садовой улице был установлен гигантский надувной макет сердца и все желающие смогли побывать « внутри сердца» на экскурсии. Рядом работала «Палатка здоровья», где врачи измеряли всем желающим артериальное давление, рассчитывали индивидуальный индекс массы тела, давали консультации по профилактике сердечно — сосудистых заболеваний. Здесь же шла активная раздача листовок, буклетов, газет по пропаганде здорового образа жизни, профилактике рисков сердечно — сосудистых заболеваний.

На второй площадке – в помещении Городского центра медицинской профилактики проводились консультации врачей-специалистов по нарушению сна ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России; специалисты ГЦМП консультировали населения по отказу от курения.

С лекцией о пользе скандинавской ходьбы перед участниками акции выступила психотерапевт, инструктор по скандинавской ходьбе Мария Александровна Палагнюк. Она рассказала об истории ходьбы с палками, о ее пользе для здоровья. Она отметила, что финская ходьба – это единственный легкодоступный, подходящий всем способ правильной физической нагрузки. Лектор рассказала о том, как правильно ходить, выбирать палки и одежду для занятий ходьбой. После лекции желающие отправились на «Марш здоровья» — пешую прогулку с палками в стиле скандинавской ходьбы для новичков.

Еще одну познавательную лекцию для населения «Нарушения сна как фактор риска сердечно – сосудистых заболеваний» прочитал д. м.н., руководитель лаборатории проблем нарушения сна ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Юрий Владимирович Свиряев. Треть нашей жизни мы проводим во сне и те процессы, которые происходят в это время в нашем организме, определяют наше бодрствование. Лектор ответил на вопрос – зачем мы спим, рассказал о нарушениях дыхания во сне – апноэ, о вреде храпа и методах его лечения, о последствиях бессонницы, о «10 золотых правилах» здорового сна.

Для населения мероприятия акции начались сразу на двух площадках. На первой площадке – на Малой Садовой улице был установлен гигантский надувной макет сердца и все желающие смогли побывать « внутри сердца» на экскурсии. Рядом работала «Палатка здоровья», где врачи измеряли всем желающим артериальное давление, рассчитывали индивидуальный индекс массы тела, давали консультации по профилактике сердечно — сосудистых заболеваний. Здесь же шла активная раздача листовок, буклетов, газет по пропаганде здорового образа жизни, профилактике рисков сердечно — сосудистых заболеваний.

На второй площадке – в помещении Городского центра медицинской профилактики проводились консультации врачей-специалистов по нарушению сна ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России; специалисты ГЦМП консультировали населения по отказу от курения.

С лекцией о пользе скандинавской ходьбы перед участниками акции выступила психотерапевт, инструктор по скандинавской ходьбе Мария Александровна Палагнюк. Она рассказала об истории ходьбы с палками, о ее пользе для здоровья. Она отметила, что финская ходьба – это единственный легкодоступный, подходящий всем способ правильной физической нагрузки. Лектор рассказала о том, как правильно ходить, выбирать палки и одежду для занятий ходьбой. После лекции желающие отправились на «Марш здоровья» — пешую прогулку с палками в стиле скандинавской ходьбы для новичков.

Еще одну познавательную лекцию для населения «Нарушения сна как фактор риска сердечно – сосудистых заболеваний» прочитал д. м.н., руководитель лаборатории проблем нарушения сна ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Юрий Владимирович Свиряев. Треть нашей жизни мы проводим во сне и те процессы, которые происходят в это время в нашем организме, определяют наше бодрствование. Лектор ответил на вопрос – зачем мы спим, рассказал о нарушениях дыхания во сне – апноэ, о вреде храпа и методах его лечения, о последствиях бессонницы, о «10 золотых правилах» здорового сна.

В течение дня все желающие могли бесплатно посетить Музей гигиены и поучаствовать в интерактивной игре «Мое сердце», посмотреть видеофильмы «Осторожно, гипертония!» и «Слагаемые здоровья», побывать на. выставке книг медицинской библиотеки и увидеть временную выставку Музея гигиены «Сердце для жизни».

Ожирение – это хроническое заболевание с различными стадиями развития, в основе которого лежит нарушение адаптации нейрохимических механизмов к сигналу насыщения. И, самое главное, это сигнальная патология, означающая, что мозг, центральная нервная система людей с ожирением не воспринимают те сигналы о насыщении, которые подает им организм.

Ожирение – это хроническое заболевание с различными стадиями развития, в основе которого лежит нарушение адаптации нейрохимических механизмов к сигналу насыщения. И, самое главное, это сигнальная патология, означающая, что мозг, центральная нервная система людей с ожирением не воспринимают те сигналы о насыщении, которые подает им организм. Вообще механизм регуляции аппетита и насыщения очень сложный.

Вообще механизм регуляции аппетита и насыщения очень сложный.  Сегодня уже понятно, что ожирение не одинаково у всех. Существует несколько фенотипов или видов ожирения и это все будут разные болезни. Отсюда следует вывод – сам по себе индекс массы тела, как мерило ожирения, сегодня уже не может для нас оставаться таким важным критерием, как раньше. Можно только делить всех людей по индексу массы тела на имеющих ожирение или не имеющих. Но мы не получим при этом описания тяжести заболевания. Например, у человека может быть высокий вес, но у него нет пока вредных последствий избытка веса. А есть люди с небольшим избыточным весом, но он уже привел у них к таким тяжелым последствиям как сахарный диабет, гипертензия.

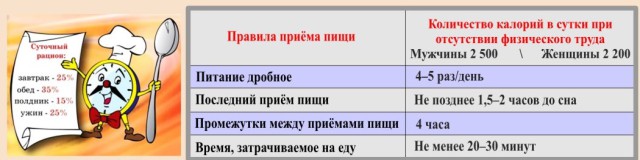

Сегодня уже понятно, что ожирение не одинаково у всех. Существует несколько фенотипов или видов ожирения и это все будут разные болезни. Отсюда следует вывод – сам по себе индекс массы тела, как мерило ожирения, сегодня уже не может для нас оставаться таким важным критерием, как раньше. Можно только делить всех людей по индексу массы тела на имеющих ожирение или не имеющих. Но мы не получим при этом описания тяжести заболевания. Например, у человека может быть высокий вес, но у него нет пока вредных последствий избытка веса. А есть люди с небольшим избыточным весом, но он уже привел у них к таким тяжелым последствиям как сахарный диабет, гипертензия.  Запомните самое главное — все приемы пищи должны быть регулярными. Если прием пищи хаотичный, то организм все время находится в растерянности, он не знает, что из активных веществ ему сейчас нужно синтезировать. Поэтому он «на всякий случай» повышает уровень всех гормонов в крови, думая, что «вдруг сейчас поступит еда, а я не готов». Если человек ест без перерыва или с небольшими интервалами, то в результате все время поддерживается высокий уровень инсулина в крови. И из-за этого возникает инсулинорезистентность. А высокий уровень инсулина в крови все время поддерживает голод. Чем больше инсулина, тем голоднее человек себя чувствует. С одной стороны, у него все время высокий инсулин в крови, с другой – клетки к нему не чувствительны. Все это является основой развития сахарного диабета второго типа. Значит, главный способ лечения любого вида ожирения, переедания, неправильного пищевого поведения – четкий, по часам прием пищи. Тогда примерно через две недели вся пищеварительная система перестраивается, и секреция гормонов начинает обеспечивать именно эту частоту приема пищи.

Запомните самое главное — все приемы пищи должны быть регулярными. Если прием пищи хаотичный, то организм все время находится в растерянности, он не знает, что из активных веществ ему сейчас нужно синтезировать. Поэтому он «на всякий случай» повышает уровень всех гормонов в крови, думая, что «вдруг сейчас поступит еда, а я не готов». Если человек ест без перерыва или с небольшими интервалами, то в результате все время поддерживается высокий уровень инсулина в крови. И из-за этого возникает инсулинорезистентность. А высокий уровень инсулина в крови все время поддерживает голод. Чем больше инсулина, тем голоднее человек себя чувствует. С одной стороны, у него все время высокий инсулин в крови, с другой – клетки к нему не чувствительны. Все это является основой развития сахарного диабета второго типа. Значит, главный способ лечения любого вида ожирения, переедания, неправильного пищевого поведения – четкий, по часам прием пищи. Тогда примерно через две недели вся пищеварительная система перестраивается, и секреция гормонов начинает обеспечивать именно эту частоту приема пищи.  Чтобы бороться с голодом, стоит носить с собой какие-нибудь некалорийные перекусы – морковку, яблоки, хрустящие хлебцы. Все это позволит не переедать во время основного приема пищи. Еще очень полезный совет – «хочешь есть – попей водички». Нужно просто выпить воды мелкими глоточками, и на какое-то время вам гарантировано насыщение. Ведь иногда люди не могут различить чувство жажды и чувство голода.

Чтобы бороться с голодом, стоит носить с собой какие-нибудь некалорийные перекусы – морковку, яблоки, хрустящие хлебцы. Все это позволит не переедать во время основного приема пищи. Еще очень полезный совет – «хочешь есть – попей водички». Нужно просто выпить воды мелкими глоточками, и на какое-то время вам гарантировано насыщение. Ведь иногда люди не могут различить чувство жажды и чувство голода. Ну и напоследок хотелось бы дать один совет для всех.

Ну и напоследок хотелось бы дать один совет для всех.  Сегодняшним детям не надо что-то придумывать – им предлагаются всевозможные виды развлечений, предоставляется масса спортивных и развлекательных снарядов, соответственно, меняется и характер травм. Мы встречаем всевозможные травмы, полученные на аттракционах, позволяющих получить массу адреналина.

Сегодняшним детям не надо что-то придумывать – им предлагаются всевозможные виды развлечений, предоставляется масса спортивных и развлекательных снарядов, соответственно, меняется и характер травм. Мы встречаем всевозможные травмы, полученные на аттракционах, позволяющих получить массу адреналина.

Резко пошел на спад травматизм, связанный с собачьими укусами. Очевидно, что в городе стало меньше собак бойцовых пород, так как мода на них прошла. Но ребенку необходимо объяснять, как нужно вести себя с собакой дома и на улице – не стоит таскать ее за хвост, садиться на нее верхом, лезть в миску, когда животное ест, иначе пес ответит агрессией.

Резко пошел на спад травматизм, связанный с собачьими укусами. Очевидно, что в городе стало меньше собак бойцовых пород, так как мода на них прошла. Но ребенку необходимо объяснять, как нужно вести себя с собакой дома и на улице – не стоит таскать ее за хвост, садиться на нее верхом, лезть в миску, когда животное ест, иначе пес ответит агрессией. Меньше стало травм, полученных на детских площадках. Сейчас они лучше оборудованы снарядами и покрытием, которые минимизируют риск травматизма. Но родителям отвлекаться здесь не стоит, ведь падение или удар качелями по голове – это серьезное сотрясение головного мозга или черепно-мозговая травма.

Меньше стало травм, полученных на детских площадках. Сейчас они лучше оборудованы снарядами и покрытием, которые минимизируют риск травматизма. Но родителям отвлекаться здесь не стоит, ведь падение или удар качелями по голове – это серьезное сотрясение головного мозга или черепно-мозговая травма. Осенью дети идут в школу. Здесь их подстерегает множество опасностей. Ребенок может получить травму в спортзале на уроке физкультуры, в классе, на перемене. Сюда же входят школьные драки. Ушибы, переломы, сотрясения головного мозга – наиболее частые проявления падений во время безудержной беготни на переменах. Удар головой о батарею приводит к черепно-мозговой травме. Неисправная ступенька лестницы приводит к скольжению, в результате которого возможен компрессионный перелом позвоночника. Здесь необходим жесткий контроль сотрудников школы за поведением учащихся на уроках и переменах. Для младших школьников с целью профилактики травматизма на переменах должны быть организованы подвижные игры, позволяющие им подвигаться и отдохнуть в приемлемой и безопасной форме.

Осенью дети идут в школу. Здесь их подстерегает множество опасностей. Ребенок может получить травму в спортзале на уроке физкультуры, в классе, на перемене. Сюда же входят школьные драки. Ушибы, переломы, сотрясения головного мозга – наиболее частые проявления падений во время безудержной беготни на переменах. Удар головой о батарею приводит к черепно-мозговой травме. Неисправная ступенька лестницы приводит к скольжению, в результате которого возможен компрессионный перелом позвоночника. Здесь необходим жесткий контроль сотрудников школы за поведением учащихся на уроках и переменах. Для младших школьников с целью профилактики травматизма на переменах должны быть организованы подвижные игры, позволяющие им подвигаться и отдохнуть в приемлемой и безопасной форме. «Безобидный» удар портфелем, а он весит обычно 3-5 кг, одноклассника по голове может также приве6сти к серьезной черепно-мозговой травме. «Выдергивание стула» вроде бы в шутку чревато травмой позвоночника. Поэтому детям необходимо объяснять возможные последствия этих действий, чтобы избежать подобных инцидентов.

«Безобидный» удар портфелем, а он весит обычно 3-5 кг, одноклассника по голове может также приве6сти к серьезной черепно-мозговой травме. «Выдергивание стула» вроде бы в шутку чревато травмой позвоночника. Поэтому детям необходимо объяснять возможные последствия этих действий, чтобы избежать подобных инцидентов. Очень важно предостерегать детей от выхода на лед, так как температура воздуха у нас нестабильна, он тонкий, часто возникают промоины. В этих условиях возможно и переохлаждение, и утопление.

Очень важно предостерегать детей от выхода на лед, так как температура воздуха у нас нестабильна, он тонкий, часто возникают промоины. В этих условиях возможно и переохлаждение, и утопление.