7 декабря в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики для психологов медицинских и образовательных организаций состоялся семинар «Нейробиология адаптивности при психической травме у детей и подростков». Его провела доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и педагогической психологии СПб государственного университета, президент Евразийского консорциума по травматическому стрессу и психической травме, научный руководитель ИКЦ «Психометрика» Защиринская Оксана Владимировна.

Ведущая представила в своих материалах сведения, касающиеся психологических и нейробиологических механизмов формирования последствий травматического стресса и меры профилактики. Лектор упомянула о важности понимания анатомии и физиологии мозга при работе с клиентом. Оксана Владимировна рассказала о процессе травматерапии, отметив, что нет четкой схемы, чтобы понять, как на человеке отразились травматические события и куда надо направить процесс восстановления (выздоровления). Лектор представила свою книгу «Преодоление травматического стресса». Это рабочая тетрадь, клинические протоколы, программа действий для работы психолога, собранные под одной обложкой. Многие методики из этой книги она прокомментировала, привела конкретные примеры из собственной практики.

Пережившему психическую травму нужна информация, разъяснительная работы, чтобы знать, что с ним произошло и происходит относительно самой травмы и ее последствий. Человеку важно верить, что рядом находится близки и специалисты, способные понять его состояние, так как он сам не в состоянии принимать взвешенные решения. Тело и разум приспосабливаются к ужасу, страху, боли с помощью целого ряда изобретательных решений, позволяющих обеспечить подобие стабильности и контроля. Эта его адаптация усиливается со временем, превращаясь в помеху для здоровых отношений с самим собой и окружающими, заставляя все время держаться настороже. Страх в свою очередь ограничивает отношения и свободу действий. Травмированный мозг, запрограммированный годами «дурного обращения» перестает функционировать при каждом воздействии триггера. Пережившим психотравму гораздо труднее находиться в режиме «здесь и сейчас». Дети и взрослые одинаково забывают свои психотравмы.

Человек при психической травме утрачивает способность вспоминать психотравмирующее событие в словах. Он вспоминает его физически и эмоционально, начинает беспричинно болеть. Подавленные переживания редко сохраняются в памяти в форме четко связанного сюжета, который возможно описать. Запоминаются телесные ощущения, эмоции, напряжение, ступор, смятение. Специальные области мозга (лимбическая система, миндалевидное тело, префронтальная кора, гиппокамп) помогают пережить человеку опасные моменты.

Лектор рассказала о некоторых заблуждениях психолога при работе с психотравматизированными детьми и взрослыми, о модели и признаках структурной диссоциации, об аддиктивном и саморазрушительном поведении, употреблении сильнодействующих и наркотических средств при психотравме. Остановилась на работах американского психолога Джанины Фишер «Трансформация живого наследия травмы».

Это был интересный интерактивный диалог для специалистов. Оксану Владимировну долго не отпускали после выступления, задавая многочисленные вопросы по собственной психогигиене, по организации работы с пациентами и т.д.

Нейробиология адаптивности при психической травме у детей и подростков. Что надо знать психологу.

Церемония награждения участников и победителей Конкурса корпоративных программ укрепления здоровья «Здоровая рабочая среда — 2023»

8 декабря в Большом зале Городского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в присутствии представителей правительства, администрации СПб и ЛО, общественных организаций и предприятий состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей конкурса корпоративных программ укрепления здоровья работников Северо-Западного федерального округа «Здоровая рабочая среда — 2023».

Организаторы конкурса — ГКУЗ ЛО «Центр общественного здоровья» и ГКУЗ СПб «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Цель конкурса — определение лучших корпоративных программ, включающих мероприятия, направленные на укрепление и сохранение здоровья персонала предприятия; увеличение доли трудоспособного населения, приверженного к здоровому образу жизни путем мотивирования и создания в организациях условий для ведения ЗОЖ, увеличение трудового долголетия граждан.

С приветственным словом к участникам церемонии награждения обратился заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Мотовилов Дмитрий Леонидович: «Мы приветствуем любую работу- от производственной зарядки до диспансеризации и отказа от вредных привычек, способствующую не только сохранению, но и укреплению здоровья трудящихся на рабочем месте. Вы много сделали на своих предприятиях благодаря корпоративным программам. Вы теперь ЛОМы – лидеры общественного мнения в этой области. В каждой вашей программе есть свои наработки, которые стоит взять на вооружение другим».

«Профилактика в настоящее время приобретает все большую актуальность, — говорит главный внештатный специалист по медицинской профилактике Комитета по здравоохранению Дмитрий Викторович Ченцов. — Корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте — это объединенные усилия работодателей, работников и органов власти по улучшению здоровья и благополучия людей трудоспособного возраста. Доказано, что корпоративные программы укрепления здоровья на рабочих местах и профилактике заболеваний могут улучшить здоровье работников, сократить расходы работодателя на оказание медицинской и социальной помощи, повысить производительность труда и обеспечить положительный возврат инвестиций, что делает это выгодным как для работников, так и работодателей».

Главный внештатный специалист по медицине труда Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Григорьева Татьяна Викторовна в своей приветственной речи отметила: «Корпоративные программы укрепления здоровья являются элементом системы охраны здоровья работающих и включают расширенный перечень задач по управлению здоровьем работающих помимо профилактики профессиональных и профессионально связанных заболеваний и травм. Мне бы хотелось наградить всех участников конкурса. Трудно было выделить лучших. Здоровье и благополучие сотрудников – это вопрос эффективности работы предприятия. Будущее за адресными корпоративными программами».

Директор Городского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Бережной Андрей Владимирович присоединился к поздравлениям: «Забота о здоровье трудящихся — это очень большая работа. Каждое предприятие, независимо от размеров и форм собственности, разрабатывает свои собственные программы. Благодаря реализации этих программ, снижается не только риск профессиональных заболеваний, но и факторов риска, которые приводят к развитию неинфекционных хронических болезней».

Конкурс программ укрепления здоровья проводится в Санкт-Петербурге регулярно, но впервые принять в нём участие были приглашены предприятия и организации всего Северо-Западного федерального округа. В итоге приглашение приняли 20 участников из 4 регионов – Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей, Республики Коми.

Оценочная комиссия конкурса состояла из ведущих специалистов государственных учреждений, общественных организаций в области промышленности и охраны здоровья.

Первое место присудили АО «Адмиралтейские верфи» г. Санкт-Петербург. В задачи их программы входило снижение производственного травматизма и улучшение условий труда работников; снижение заболеваемости персонала за счет профилактических мер; вовлечение работников в спортивные мероприятия и приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом; сокращение вредного влияния табачного дыма на работников предприятия. Результаты проделанной работы очевидны — количество несчастных случаев снизилось на 57,3%, групповых и смертельных несчастных случаев не произошло. Получение работниками микроповреждений уменьшилось на 60%.

Второе место получило ООО «Современные технологии газовых турбин» г. п. Виллозское, Ленинградская область. Третье место занял АО «Вологодский оптикомеханический завод» г. Вологда, Вологодская область.

На торжественной церемонии все участники конкурса получили дипломы лауреатов.

В конце мероприятия по традиции все победители сделали фотографию на память.

Что такое глаукома?

28 ноября в лектории для населения «Университет здоровья» состоялась лекция «Что такое глаукома?». Ее провела лектор — врач — офтальмолог глаукомного центра Московского района Тимофева Ирина Евгеньевна.

Глаукома – это хроническое заболевание, при котором происходит постепенная гибель клеток зрительного нерва и может привести к необратимой потере зрения.

Глаукома может возникнуть из-за повышенного внутриглазного давления, когда

появляются проблемы с кровообращением внутри глаза; затем отмирают волокна зрительного нерва – зрительные функции ухудшаются; нерв атрофируется – наступает полная слепота. Внутриглазное давление поддерживается в норме благодаря правильному соотношению между количеством вырабатываемой внутриглазной жидкости и ее оттоком.

Глаукома имеет две основные формы – открытоугольная и закрытоугольная. Закрытоугольная форма – это анатомическая глаукома, когда внутриглазная жидкость скапливается внутри глаза из-за нарушения оттока. Она встречается гораздо реже.

Факторы риска развития глаукомы: наследственность, сопутствующие заболевания глаз (близорукость, дальнозоркость средней и высокой степени и др.), сопутствующие общие заболевания гипертония, гипотония, диабет, высокий холестерин, патологии сосудов: варикоз, инфаркты, инсульты), пожилой возраст, гормональное лечение системных заболеваний (ревматологических).

Каковы симптомы глаукомы? Чаще их нет или они неспецифические (слезотечение, дискомфорт), поэтому важно обращать внимание на несимметричность жалоб и зрительных функций и самостоятельно проверять, оценивать состояние глаз по отдельности. Очень редко — ощущение давления, болезненность, радужные круги вокруг источников света. В далеко зашедшей стадии при поочередном прикрытии глаз можно заметить сужение, выпадение, нечеткие участки в поле зрения.

Когда надо ходить к офтальмологу для профилактики? Если нет жалоб и факторов риска: до 60 лет — каждые 2-3 года, после 60 лет -1 раз в год. Если есть жалобы – надо посетить врача в течение месяца. Если есть факторы риска: до 60 лет- 1 раз в год; после 60 лет -1 раз в год или чаще, если рекомендует врач.

Как проводится диагностика глаукомы? Основные методы (проводятся в поликлинике) — тонометрия (измерение внутриглазного давления), офтальмоскопия (осмотр структур глаза). Дополнительные: периметрия (обследование поля зрения);

томография зрительного нерва и сетчатки; пахиметрия ( измерение толщины роговицы);

гониоскопия (детальный осмотр угла передней камеры глаза).

Лечится ли глаукома? Нет способа полностью вылечить глаукому и «восстановить» потерянное зрение. Но можно контролировать ее развитие и не допустить дальнейшего снижения и потери зрительных функций. Суть лечения глаукомы – нормализация внутриглазного давления. Залог успеха лечения — тщательное выполнение рекомендаций (ежедневное закапывание капель) и регулярное наблюдение. Плановое посещение при стабильном течении каждые 3-4 месяца, в послеоперационном периоде или при нестабилизации – чаще.

Медикаментозное лечение эффективно у 80% больных с открытоугольной глаукомой и позволяет сохранять хорошее зрение долгие годы. До 50% больных теряют зрительные функции, так как лечатся не каждый день. Причины несерьезного отношения к лечению — отсутствие жалоб; отсутствие видимого эффекта от применения капель;

непонимание цели регулярного применения глазных капель; побочные эффекты лечения; технические проблемы закапывания.

Как легче соблюдать регулярность? Выбрать конкретное и удобное время закапывания капель и соблюдать его каждый день. Создать ритуал. Поставить флакон с каплями на видное место (например, полочка в ванной комнате). Попросить членов семьи напоминать о приеме капель или настроить будильник/напоминания в мобильном телефоне. Вести календарь, в котором отмечать каждое закапывание

Что еще поможет при терапии глаукомы? Физическая активность (зарядка, ходьба, растяжка, йога — кроме стойки на голове). Соблюдение гигиены и режима при зрительных нагрузках (хорошее освещение, перерывы каждые 40 мин, удобная поза). Сбалансированное питание. Компенсированные сопутствующие заболевания (нормализация глюкозы крови, артериального давления). Исключение работы вниз головой (работа в огороде — сидя на низком стульчике).

Как правильно закапывать капли? Должны быть чистые руки. Изучить работу флакона (некоторые современные флаконы имеют клапаны и капля выходит с небольшой задержкой). Нижнее веко оттянуть не сильно, не выворачивать полностью, чтобы получился «карман» между веком и глазом и капнуть в середину. Прикрыть веки без сжимания. Прижать пальцем внутренний угол век к носовой косточке и подержать 1-2 минуты. Закапывать в одно и тоже время ( +/- 30 мин) и правильно распределять по времени суток, если два и более флакона, перерыв между разными каплями — 15 минут.

После завершения выступления лектор еще долго отвечала на многочисленные вопросы слушателей.

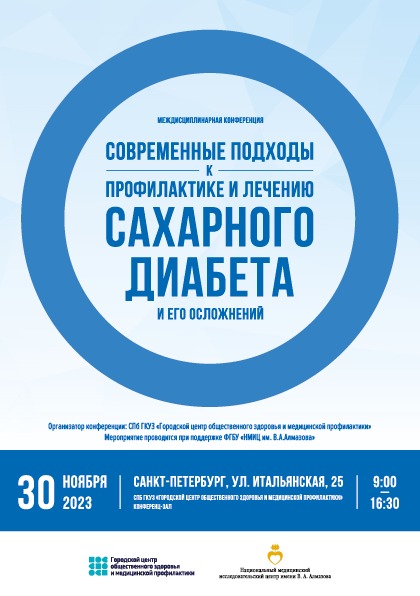

Современные подходы к профилактике и лечению сахарного диабета и его осложнений

30 ноября в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики состоялась Междисциплинарная конференция «Современные подходы к профилактике и лечению сахарного диабета и его осложнений».

Организаторы конференции: СПб ГКУЗ «Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики» при поддержке «ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербургского территориального диабетологического центра СПб ГБУЗ ГКДЦ №1, РОО «Врачи Санкт-Петербурга». Программа мероприятия была подготовлена ведущими эндокринологами ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» с привлечением специалистов Санкт- Петербургского территориального диабетологического центра СПб ГБУЗ ГКДЦ № 1 и ГОУВПО «ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова».

С приветственным словом к участникам конференции обратились главный внештатный эндокринолог Северо-Западного региона, член-корр. РАН, профессор, директор Института эндокринологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ Гринева Елена Николаевна, выступившая в роли модератора, и директор СПб ГКУЗ «Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Бережной Андрей Владимирович, отметивший актуальность темы.

В ходе конференции были рассмотрены: вопросы организации работы диабетологической службы нашего города и лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом; предиабета; новшества и оптимизации выбора терапии соответствующих больных; ведения беременности на фоне сахарного диабета; профилактики и лечения хронических осложнений заболевания; маршрутизации больных сахарным диабетом. Всем выступающим приходилось отвечать на многочисленные вопросы участников конференции. Конференция проходила в гибридном формате, предполагающем как очное участие, так и возможность подключения онлайн.

Семинар «Заболевания кожи у детей и подростков»

28 ноября в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики для заместителей главных врачей по профилактической работе, заведующих педиатрическими отделениями, заведующих, врачей и медицинских сестер образовательных организаций, специалистов отделений (кабинетов) медико-социальной помощи, врачей эпидемиологов и врачей по гигиене детей и подростков состоялся семинар «Заболевания кожи у детей и подростков. Меры профилактики».

Об особенностях ухода за кожей детей и подростков рассказала в своем выступлении к.м.н., врач-дерматовенеролог, заведующая ГЦДВ Городского кожно-венерологического диспансера Школьникова Татьяна Валерьевна. Кожные покровы являются универсальной защитой от вредного воздействия окружающей среды на организм человека, участвуют в терморегуляции и обменных процессах, отвечают за болевую и температурную чувствительность. Масса кожи составляет по данным различных авторов от 5 до 20 % массы тела, а с подкожно-жировой клетчаткой до 50%. Кожа меняется на протяжении всей жизни человека. Для каждого возрастного периода характерны свои особенности строения и функционирования этого органа. Кожа у детей до 3-х лет тоньше в 1,5–3 раза, чем у взрослых. В 7 лет она достигает показателей взрослого человека.

Отличительная особенность кожи детей, особенно новорожденных, – слабая связь эпидермиса с дермой. Кожа рыхлая, содержит большое количество воды, обладает повышенной проницаемостью сосудов и тканей. Это приводит к тому, что аллергические реакции возникают чаще и протекают более бурно, отмечается выраженная гиперемия при дерматозах. У детей теплопродукция недостаточна, а теплоотдача выражена интенсивно, защитная функция кожи несовершенна. Гигиенический уход за кожей новорожденного ребенка не должен проводиться с использованием чрезмерного количества косметических средств. Рекомендуется использовать косметику высокого качества и только от проверенного производителя. Часто имеет смысл ограничится только мылом или специальным гелем для очень чувствительной детской кожи. Ухода за кожей лица детей грудного возраста в целом прост: каждое утро необходимо проводить умывание личика теплой кипяченой водой. Лицо, руки, ягодичную область и промежность можно обрабатывать ежедневно с использованием небольшого количества мягкого, не содержащего отдушек очищающего средства с нейтральным рН. Ванна с обыкновенной водой проводится 1-2 раза в неделю. Если мытье проводить более часто, то можно порекомендовать увлажнение. После водных процедур осторожно высушите кожу младенца, промокнув чистым мягким полотенцем. Не растирайте. Частое купание, использование большого количества средств по уходу за кожей повышают риск развития аллергического контактного дерматита. Регулярно меняйте подгузник во избежание появления опрелостей, которые могут возникать при контакте со стулом и мочой. Обязательно очищайте кожу влажной салфеткой или полотенцем, смоченным в теплой воде. Тщательно просушите кожу Выбирайте впитывающие подгузники, которые как можно лучше защищают кожу от влаги. Избегайте слишком тесных подгузников и синтетических штанишек, которые мешают правильному отведению влаги.

Если говорить о коже подростков, то подростковый возраст (пубертатный период) начинается в 10-11 лет, сопровождается значительными перестройками организма.

Вырабатывающиеся половые гормоны влияют на не только на внешний вид подростка (формирование телосложения по мужскому и женскому типу, рост усов и бороды, изменение тембра голоса у юношей), но и на состояние кожи: она утолщается (в эпидермисе увеличивается количество слоев клеток); сальные и потовые железы становятся более активными, вырабатывают больше секрета. Для кожи подростков крайне нежелательны все процедуры, которые резко нарушают барьерные свойства кожи, в частности брашинг, пилинг, дермабразия и др. С осторожностью следует осуществлять все физиотерапевтические процедуры (ультразвук и ионофорез).

Отличительной особенностью состава кожи детей и подростков является ее повышенная гидратация. Если кожа взрослого содержит 6-8% воды то в коже детей старшего возраста и подростков находится до 10-15% воды всего организма. В подростковом возрасте кожа обладает способностью к быстрой регенерации и очень упруга. Ухудшению состояния кожи подростков способствуют: неправильное питание, чрезмерное увлечение скрабами и пилингами, недостаток сна, механическое выдавливание воспалительных элементов, использование раздражающих средств (салициловой кислоты, спиртовых растворов). Поддержанию здоровья кожи способствует: правильное питание (нежирное мясо, рыба, свежие овощи и фрукты, листовая зелень, кисломолочные продукты); использование правильно подобранной декоративной косметики; нормализация образа жизни (отказ от алкоголя, курения, в том числе вейпов); консультация врача (дерматолога, косметолога) для подбора косметики, при необходимости лечения. Отдельно докладчик остановилась на акне (угри, обыкновенные угри) -мультифакторном генетически обусловленном заболевании сальных желез и волосяных фолликулов. Наличие акне, даже в легкой форме, на протяжении нескольких лет нередко приводит к образованию вторичных изменений кожи (дисхромий, рубцов, кист). Родители, заметив высыпания на коже у ребенка, должны сразу обратиться к доктору и не заниматься самолечением, которое может привести к распространению кожного процесса и появлению осложнений.

О заразных заболеваниях кожи у детей и подростков, таких как трихофития, микроспория, грибковое поражение шла речь в докладе врача-дерматовенеролога Городского кожно-венерологического диспансера Поддубной Веры Владимировны. Дерматомикозы-инфекции кожи, ногтей и волос, вызванные дерматофитами, реже дрожжами и изредка-плесенью. Наиболее распространёнными инфекциями у детей являются микозы тела и микозы волосистой части головы.

Микроспория – инфекционное заболевание, вызываемое грибами микроспорума. Источники заражения – котята, собаки, больные дети. Инкубационный период длится от 5-7 дней до 4-6 недель, поражение волос – 10-12 дней. Волосы обламываются через 3 недели от начала заражения. На гладкой коже появляются четко очерченные очаги, которые могут сливаться. Есть атипичные формы микроспории: инфильтративная, инфильтративно-нагноительная, экссудативная, трихофитоидная, себорейная.

Трихофития — грибковое заболевание кожи и ее придатков (волос и ногтей). По клиническим проявлениям трихофитию принято разделять на три формы: поверхностную, хроническую и инфильтративно-нагноительную. При поражении волосистой части головы первым, заметным для окружающих признаком, являются очаги прореживания волос в результате их обламывания. В отличие от микроспории очагов больше, они меньше в размерах. В пределах очагов волосы обламывается низко (2-3 мм), на разных уровнях, но не все. Субъективные ощущения обычно отсутствуют или наблюдается легкий зуд.

При трихофитии производится изоляция пациента (отстранение от работы, посещений детских, учебных учреждений); назначение медикаментозной терапии; осмотр контактных лиц, в том числе выход врача в детские коллективы. Карантин в учреждении устанавливается сроком на 35 дней. Обследование домашних животных проводят в ветеринарной лечебнице, с предъявлением заключения ветеринарного врача. Текущая и заключительная дезинфекция в очаге проводится силами специальных служб и своими силами. Отдельно лектор остановилась на медикаментозной терапии, регламентирующих документах при дерматомикозах, показаниях к госпитализации, диспансеризации.

О профилактике педикулеза и чесотки в образовательной организации доложила врач-дерматовенеролог Городского кожно-венерологического диспансера Дьяконова Юлия Михайловна. Чесотка – паразитарное заразное заболевание кожи, вызванное клещом, сопровождающееся зудом, усиливающимся в вечернее и ночное время, и папулёзно-везикулярными высыпаниями. Пути передачи чесотки: прямой — при прямом контакте больного человека со здоровым (чаще внутри семьи); контактные виды спорта и непрямой — при использовании общими предметами (игрушки, постельные принадлежности, полотенце, матрасы, маты в спортзалах). У заболевшего отмечается зуд, который усиливается к вечеру, видны чесоточные ходы на локтевых сгибах, запястьях, кисти, стопе, кровяные корочки на локтевых сгибах и в межягодичной складке Для детей характерно многообразие проявлений чесотки. Профилактикой чесотки является обеспечение организованных коллективов (дошкольные образовательные организации, стационарные организации отдыха детей и их оздоровления) сменным постельным бельем, средствами личной гигиены, дезинфекционными и моющими средствами; а также регулярный осмотр воспитанников ДОУ, школьников — ежемесячно; детей, выезжающих на отдых в оздоровительные организации- до отъезда; детей, находящихся в детской оздоровительной организации, — еженедельно. В случае выявления чесотки члены организованных коллективов (группы в ДОУ, классы) осматриваются медицинскими работниками на местах или дерматовенерологом 1 раз в 10 дней; ведется наблюдение в течение 1 месяца (осмотр 3 раза); проводят дезинфекцию раздевалок, матов в спортивных залах и матрасов в садах. Дезинфекция постельных принадлежностей, средств личной гигиены (полотенец) проводится путём кипячения в 1-2% растворе соды или любого стирального порошка в течении 5-7 минут с момента закипания или замачивания на час в хлорсодержащих растворах; вещи, не подлежащие термической обработке, могут быть вывешены на 3 дня на воздух; для дезинфекции детских игрушек используется метод исключения из пользования на 3-4 дня.

Педикулёз — паразитарное заразное заболевание человека, причиной которого служат кровососущие насекомые – вши. При головном педикулезе вши и гниды локализуются на волосистой части головы, чаще в височной и затылочной областях. Может наблюдаться поражение бровей и ресниц, а также гладкой кожи ушных раковин, заушных областей и шеи. Профилактика педикулеза заключается в обеспечении организованных коллективов (дошкольные образовательные организации, стационарные организации отдыха детей и их оздоровления) сменным постельным бельем, средствами личной гигиены, дезинфекционными и моющими средствами; в проведении регулярных осмотров воспитанников ДОУ и школьников ежемесячно; обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования — после каждых каникул и ежемесячно выборочно 4-5 классов; детей, выезжающие на отдых в оздоровительные организации — до отъезда; детей, находящиеся в детской оздоровительной организации, — еженедельно. В случае выявления педикулёза члены организованных коллективов (группы в ДОУ, классы) осматриваются медицинскими работниками на местах 1 раз в 10 дней; ведется наблюдение в течение 1 месяца (осмотр 3 раза); проводится текущая дезинфекция своими силами (влажная уборка).

О психосоматических аспектах заболеваний кожи у детей и подростков рассказала медицинский психолог Городского кожно-венерологического диспансера. Евланова Анна Борисовна. Психоэмоциональный стресс может влиять на протекание воспалительных процессов, усиливая их, и на замедление процессов регенерации кожи. Эмоции (и не только отрицательные) могут усиливать зуд. Расчесывание кожи может стать привычным механизмом снятия психоэмоционального напряжения. Ухудшение самочувствия может влиять на психологическое состояние. Нарушение сна из-за стресса ухудшает симптомы заболевания, провоцируют усталость и влияют на школьную успеваемость и поведение. Нездоровое копинг-поведение (курение, алкоголь, самоповреждение) ухудшают симптомы заболевания. Когда внешность начинает играть большое значение, появляется недовольство своим внешним видом (дисморфофобическое расстройство), суицидальные мысли.

Кожные болезни ребенка влияют на поведение родителей, затрудняется общение со сверстниками. Болезнь может использоваться ребенком как средство достижения целей (не ходить в школу, обратить на себя внимание родителей и т.д.). Как можно помочь при заболевании? Осуществлять уход за ребенком в игре; нарисовать болезнь и в рисунке страшное и неприятное низвести до смешного и нелепого, «Сказкотерапия»; посещать психотерапевтические группы и психолога. При необходимости госпитализировать. Необходимо освоить 3 универсальных способа управления стрессом: избегать, атаковать, адаптироваться.

Правила поддержки для родителей: забота о себе; учиться жить в состоянии неопределенности; не сравнивать своего ребенка с «идеальным»; пользоваться социальной поддержкой; быть физически активным; не ругать и не обвинять себя; определить меру своей ответственности; критически относится к информации о «воспитании детей»; учится выплескивать эмоции и успокаиваться; развивать таланты, учится общаться; ухаживать в игровой форме; не поддерживать использование ребенком болезни для достижения своих целей.

Конференция на тему «Современные подходы к профилактике и лечению сахарного диабета и его осложнений»

30 ноября в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики состоялась Междисциплинарная конференция «Современные подходы к профилактике и лечению сахарного диабета и его осложнений».

Организаторы конференции: СПб ГКУЗ «Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики» при поддержке «ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербургского территориального диабетологического центра СПБ ГБУЗ ГКДЦ № 1, РОО «Врачи Санкт-Петербурга».

Программа мероприятия была подготовлена ведущими эндокринологами ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» с привлечением специалистов Санкт- Петербургского территориального диабетологического центра СПБ ГБУЗ ГКДЦ № 1 и ГОУВПО «ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова».

С приветственным словом к участникам конференции обратились главный внештатный эндокринолог Северо-Западного региона, член-корр. РАН, профессор, директор Института эндокринологии ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» МЗ РФ Гринева Елена Николаевна, выступившая в роли модератора, и директор СПб ГКУЗ «Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Бережной Андрей , Владимирович, отметивший актуальность темы.

В ходе конференции были рассмотрены: вопросы организации работы диабетологической службы нашего города и лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом; предиабета; новшества и оптимизации выбора терапии соответствующих больных; ведения беременности на фоне сахарного диабета; профилактики и лечения хронических осложнений заболевания; маршрутиризации больных сахарным диабетом. Всем выступающим приходилось отвечать на многочисленные вопросы участников конференции.

Конференция проходила в гибридном формате, предполагающем как очное участие, так и возможность подключения онлайн.

Тематический цикл видеоконференций «Сахарный диабет у детей и подростков»

В рамках исполнения п.3.1. Формирование системы мотивации граждан здоровому образу жизни (далее ЗОЖ), включая здоровое питание, физическую активность, отказ от вредных привычек, приверженности к медицинской активности (своевременное обращение к врачу, прохождение диспансеризации и профилактических осмотров Региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с сахарным диабетом» на 2023-2025 годы, в СПб ГКУЗ «Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики» совместно с Санкт-Петербургской общественной организации «Санкт-Петербургское диабетическое общество» организовано 3 видеоконференции для заведующих, врачей и медицинских сестер отделений организации медицинской помощи детям в образовательных организациях детских поликлиник (ДШО), врачей по гигиене детей и подростков, социальных работников кабинетов и отделений медико-социальной помощи детских поликлиник, заместителей директоров по УВР, психологов ГБОУ, социальных педагогов, руководителей Службы здоровья образовательной организации, преподавателей ОБЖ, физической культуры, представителей родительских комитетов, родителей.

Лектор: Башнина Елена Борисовна, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист – детский эндокринолог Минздрава РФ по СЗФО

Программа

30.10. 2023г.: «Современные данные о заболевании сахарным диабетом детей. В школу поступил на обучение больной сахарным диабетом ребенок» https://youtube.com/live/K-5Plk_M06s

10.11. 2023г.: «В школе учится ребенок с сахарным диабетом» https://youtube.com/live/ZZDO9BETz7o

20.11. 2023г.: «Ребенок с сахарным диабетом занимается в кружке, спортивной секции» https://youtube.com/live/5xlXqcjwexE