23 января 2018 г. в лектории «Университет здоровья» Городского центра медицинской профилактики состоялось первое в этом году занятие, темой которого стали особенности питания в пожилом возрасте. Перед слушателями университета с лекцией «Активное долголетие» выступила к.м.н., врач — диетолог НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» Марина Александровна Когай. Она подробно остановилась на том, что нам помогает жить не только долго, но еще и качественно, и активно, и от чего это может зависить.

От чего зависит наше здоровье?

Около 20% — от генетики, 20% — от экологии, лишь 10% — от медицины и более 50% — от нашего образа жизни. И если мы будем вести здоровый образ жизни, то надолго сохраним качество жизни, ведь проживать долгую жизнь в болезнях и страданиях никому не надо. Но большинство людей уверено, что вести здоровый образ жизни очень дорого, поэтому пенсионерам это не по карману. В этом — главное заблуждение. Ведь каковы составляющие здорового образа жизни? Правильное питание, разумные физические нагрузки, отсутствие стрессов, здоровый сон. «Профилактика всегда дешевле, чем лечение,- говорит Марина Александровна. – Не бывает лекарств без побочных эффектов, только еда и сон! Этим надо воспользоваться».

ЗОЖ – это не дорого?

Давайте начнем со здорового питания. То, что вы едите зависит лишь от вашего выбора. Так, один килограмм сырокопченой колбасы стоит столько же, сколько четыре килограмма мяса. А ведь разница в пользе этих продуктов огромна. Теперь о физических нагрузках. Речь здесь не идет о дорогих фитнес-залах и спорте высоких достижений. Делать зарядку, ходить пешком, гулять на свежем воздухе – бесплатно. Далее – управление стрессом. Обучиться техникам релаксации, аутотренингу, медитации можно и самостоятельно, благо информации сегодня предостаточно. К тому же, та же ходьба является отличной профилактикой стресса. И наконец, — здоровый сон. Высыпайтесь, спите не менее 7,5 часов. Да, здесь надо будет подобрать удобный матрац, подушку, легкое одеяло. Но это одноразовая затрата на много лет. Не наедайтесь перед сном, прогуляйтесь вечером, проветрите спальное помещение и качественный сон вам достанется даром.

Составляем дневник питания.

Что важно в пожилом возрасте? Говоря о питании, в первую очередь, контроль веса. Он должен быть для вас комфортным и стабильным. Надо гнаться не за цифрами на весах, а за постоянством. Регулярные колебания веса, даже в пределах нескольких килограмм, значительно хуже для организма, чем даже стабильный избыток массы тела. Что мы можем предпринять для стабилизации веса? Исследовать свой рацион питания, провести анализ и выяснить, что нам надо менять для того, чтобы похудеть. Здесь на помощь придет «Дневник питания». Мы будем записывать в этот дневник время, когда мы едим. Если мы делаем это редко, то точно переедаем. Далее, во второй колонке указываем, что мы съели. Может мы питаемся однообразно? В третьей колонке пишем в каком количестве мы едим? Много или мало? Четвертая колонка — почему мы едим? Действительно ли мы голодны? Или заедаем проблему, едим за компанию, получаем удовольствие от вкусняшки?

Исследуй свой голод.

Голод – это физиологическая реакция организма. Головная боль, подсасывание под ложечкой, слабость – вот признаки голода. У каждого они свои. В этом состоянии мы как раз и можем съесть шаурму сомнительного качества на улице. А если мы долго выбираем блюдо из меню, перебираем продукты в холодильнике, то это уже не голод. Тут уже нужно смотреть, как еда решает мои проблемы? Ведь еда – это индикатор нашего состояния, настроения. Я злюсь, меня обидели – заедаю шоколадкой. А как решить эту проблему не пищевым способом? Например, быстрой ходьбой, которая является эффективной переработкой гнева.

Есть надо тогда, когда вы действительно голодны, регулируя объем пищи чувством насыщения. Кушайте медленно, не переедайте, оставляйте еду на тарелке, если наелись, не стоит доедать через силу. Оптимально, чтобы ваша трапеза длилась 30 минут. Вставать из-за стола надо слегка голодным.

Контролируем мышечную массу.

Для контроля веса нам нужно знать соотношение мышечной и жировой массы в нашем организме. Такое исследование называется биоимпедансометрией и проводится она в районных центрах здоровья. Обращаем внимание на содержание мышечной массы – это наши силы, энергия, настроение. Если ее мало, то риск травм, падений, переломов увеличивается в несколько раз. Значит, необходимо ее увеличить за счет физической активности. Взять шагомер, посмотреть сколько вы ходите. Заняться скандинавской ходьбой с палками. Получить рекомендации врача ЛФК по силовым упражнениям в зависимости от состояния здоровья.

Тонкая настройка диеты.

После того, как мы проанализировали свой дневник питания, приступаем к составлению сбалансированного питания. В его основе должна лежать «Пирамида питания», рекомендованная ВОЗ. Следуя ей, необходимо выбирать правильные, высококачественные продукты. Если жиры, то качественное сливочное масло, нерафинированное растительное масло, орехи, семечки. Важно покупать «необработанные» продукты, богатые пищевыми волокнами – цельнозерновой хлеб, а не белую булку, дикий, а не шлифованный и пропаренный рис. Чипсам надо предпочесть овощи, яблочному соку – яблоки. Необходимые витамины получать в виде добавок. Есть жирную рыбу северных морей, чтобы насытить организм Омега-3.

Заключительная рекомендация — высыпайтесь! Ведь плохой сон – это снижение иммунитета, памяти, повышение риска развития болезни Альцгеймера, сахарного диабета. Дневная сонливость – последствие плохого сна ночью. Если вы храпите, вас беспокоит частое ночное мочеиспускание, утренняя головная боль, изжога при пробуждении – все это повод для обращения к врачу-сомнологу. Здоровый сон – немаловажный фактор сохранения активного долголетия.

Вторая часть занятия «Университета здоровья» — рубрика «Культура и здоровье» была посвящена 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Для слушателей прозвучали песни военных лет, которые исполняла на фортепиано к. м. н, терапевт Галина Гурина.

Дети: иметь или не иметь? Вот в чём вопрос!

Демографическая проблема в России сегодня постоянно на повестке дня. Церковь и законотворцы всерьез обсуждают запрет на аборт. Государство выплачивает пособие на рождение второго ребенка, дает существенные льготы при рождении третьего. Теперь и папа может взять декретный отпуск вместо мамы. Почему же женщины не хотят рожать? Что влияет на их репродуктивный выбор?

По этому поводу мы беседуем с д.м.н., профессором, заведующим кафедрой Клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И.Герцена Анатолием Николаевичем Алехиным.

- Анатолий Николаевич, что, вообще, происходит в области взаимоотношений между мужчинами и женщинами?

- На протяжении двадцатого столетия произошли несколько глобальных процессов. И результаты этих изменений стали особенно заметны в последнее время.

- На протяжении двадцатого столетия произошли несколько глобальных процессов. И результаты этих изменений стали особенно заметны в последнее время.

Скажем, волна запоздалых обвинений в сексуальных домогательствах и связанные с этим судебные процессы говорит о том, что женщина — это уже далеко не просто репродуктивное существо. Она личность и занимает активную жизненную позицию во всех сферах жизни.

Но у этого процесса есть и своя обратная сторона – у нас почти не остается мужчин. Несколько войн выкосили мужскую популяцию. Женское воспитание с подавлением мужских образов порождает малоответственных мужчин. Не случайно у нас появились метросексуалы, которым никто не нужен, они хотят жить своей жизнью. Да и девушки тоже хотят строить карьеру, путешествовать и не соглашаются на роль матки.

Появилось целое движение «чайлдфри» — свободные от детей.

Изменились мужчины, изменились женщины. И наше традиционное представление о семье тоже изменилось – нет ни хозяйственной, ни экономической подложки под семьей. По сути дела, если в брачный союз теперь вступают, то чаще всего из каких-то романтических побуждений, которые, к сожалению, неминуемо пройдут. Такие союзы вряд ли окажутся долговечны. И, как следствие, брошенные дети, непонятные судилища – с кем останется ребенок.

- Это означает конец традиционной семьи?

- Не будем столь категоричны. Другое дело, что в брак должны вступать личностно зрелые люди, которые сами принимают решения и несут за них ответственность. Тем более в отношении рождения детей. А у нас, опять же в силу изменения идеологии, культуры, детям с 12-13 лет уже доступны половые отношения через порнографию, через неконтролируемую пропаганду секса. Половой дебют сегодня можно наблюдать уже в 12-13 лет. А в этом возрасте есть глобальное расхождение между половой и личностной зрелостью. Отсюда и нежелательная беременность. Бывает, что это служит поводом для заключения брака. А что могут такие девочки-мамы? Для них самих строят приюты «молодых мам», потому что они ничего не знают, не умеют и вообще еще просто незрелые дети. К тому времени, когда она созреет, она возненавидит своего ребенка, который «отнял» у нее 5-6 лет ее юности.

- Не будем столь категоричны. Другое дело, что в брак должны вступать личностно зрелые люди, которые сами принимают решения и несут за них ответственность. Тем более в отношении рождения детей. А у нас, опять же в силу изменения идеологии, культуры, детям с 12-13 лет уже доступны половые отношения через порнографию, через неконтролируемую пропаганду секса. Половой дебют сегодня можно наблюдать уже в 12-13 лет. А в этом возрасте есть глобальное расхождение между половой и личностной зрелостью. Отсюда и нежелательная беременность. Бывает, что это служит поводом для заключения брака. А что могут такие девочки-мамы? Для них самих строят приюты «молодых мам», потому что они ничего не знают, не умеют и вообще еще просто незрелые дети. К тому времени, когда она созреет, она возненавидит своего ребенка, который «отнял» у нее 5-6 лет ее юности.

Значит, надо делать акцент на профилактику нежелательной беременности. Мы не можем предотвратить половые дебюты. Но мы можем грамотно просвещать юношей и девушек, говорить с ними о том, чем чреваты ранние дебюты, какие существуют средства от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем, когда и как они должны их использовать.

- Так пытаются же в школах вести какую-то работу в этом направлении.

- Все это не должны делать школа, партия или общественники. Этим должны озаботиться родители, найти те необходимые слова, чтобы рассказать ребенку «об этом». Вот в этом психологи могут помочь.

Ведь если с ребенком говорят честно и открыто, то проблем обычно не возникает. Проблемы бывают там, где говорят: «Тебе еще рано. Вырастишь – узнаешь». Найти способы рассказа, показа – вот задача родителей. Иначе ребенок нафантазирует в голове неизвестно что. Ведь когда больному необходимо объяснить сущность его заболевания, врач показывает ему анатомические атласы, объясняет, где какой сосуд пережат и почему он испытывает такую боль. То же самое можно рассказывать и подросткам, которые озабочены, видя в книгах, кино эротические сцены, имея доступ к порнографии. У подростков есть даже элемент удальства – кто чаще вступал в половую связь. Сказать, что все это рационально окрашено, идет от большого ума, нельзя.

Если вспомнить советское детство, то нам внушали, что для половых отношений есть определенные возрастные ограничения. И если беременела школьница, то это было ЧП, скандал. Сейчас этим никого не удивить.

Весь мир эротизирован, сексуализирован. Даже реклама, казалось бы, бытовых, обыденных вещей несет сексуальный подтекст, даже реклама еды.

- Наверное, и свободный доступ к порноресурсам влияет на процесс?

- На наших детей сегодня, безусловно, влияет порнография, Она в широком доступе. И подросток воспринимает то, что видит на экране, как норму, хотя это лишь отражение больной фантазии создателя-режиссера. Но порно, однозначно, возбуждает подростковый интерес. И все это на фоне зарождающегося полового влечения, которое сдерживается из последних сил. Любой подросток, читая книгу, представляет эротические сцены. Раньше мамы закрывали детям глаза, если на экране герои целовались. А сейчас в любом фильме все показано с избыточными подробностями.

Сейчас какие ценности пропагандируются? Успех любой ценой! А чем проще всего добиться успеха молодой женщине? Подтянутой фигурой, соблазнительностью, сексуальной раскрепощенностью. Это такой современный быстрый адаптивный способ.

Нарождающееся половое влечение концентрирует интерес к вопросам половых отношений. В советские времена оно сублимировалось через дружбу, через какие-то попытки достичь совершенства. Чтобы быть достойным внимания своего избранника, ребята писали стихи, занимались спортом, побеждали в олимпиадах.

Сейчас ничего этого не требуется, Все стало доступным. «Если я ему не дам, он меня бросит», — жалуются девочки-школьницы. Надо им объяснить, что как только дашь, так сразу точно бросит. Почему? Потому, что интерес здесь очень зыбкий, зиждется на половом влечении, о чувствах здесь речь не идет. Интерес удовлетворен – зачем продолжать отношения? Девочкам нужно рассказывать, откуда взялись свадебные обряды невинности. Если бы на Руси жених с невестой год прожили бы вместе, то до свадьбы дело бы точно не дошло. Невинность невесты охраняла зарождающиеся эротические отношения и поддерживала их на должном уровне до свадьбы. А если все быстро и доступно, то какой здесь интерес? Девочка должна это понимать.

Раньше психогигиеной занимались врачи. Они говорили: «Тело не должно расслабляться, пока не окрепнет дух». Почему? Потому, что мозг формируется до 21 года. А одной из движущих сил его развития как раз и является половое влечение. Если это половое влечение некуда реализовать, то оно реализуется через игру, обучение. Если оно реализуется напрямую, то не остается поисковой активности на эти формы деятельности. Мы уже сегодня видим целое поколение «псевдодебилов», которым ничего не интересно, ничто их не влечет, они уже обесточены. Если раньше на танцах все ждали «медляк» потому, что медленный танец – это легитимный способ приблизиться юноше к девушке. А сегодня в клубе каждый до седьмого пота танцует сам по себе, а если кто-то делает попытки приблизиться, то на него шикают: «Ты нам мешаешь». Изменились отношения полов.

Раньше психогигиеной занимались врачи. Они говорили: «Тело не должно расслабляться, пока не окрепнет дух». Почему? Потому, что мозг формируется до 21 года. А одной из движущих сил его развития как раз и является половое влечение. Если это половое влечение некуда реализовать, то оно реализуется через игру, обучение. Если оно реализуется напрямую, то не остается поисковой активности на эти формы деятельности. Мы уже сегодня видим целое поколение «псевдодебилов», которым ничего не интересно, ничто их не влечет, они уже обесточены. Если раньше на танцах все ждали «медляк» потому, что медленный танец – это легитимный способ приблизиться юноше к девушке. А сегодня в клубе каждый до седьмого пота танцует сам по себе, а если кто-то делает попытки приблизиться, то на него шикают: «Ты нам мешаешь». Изменились отношения полов.

Основная задача и психологической, и любой другой работы с подростками – дать понять, что выбор брачного партнера – это не «любовное томление», «не жар в груди», а осознанный выбор. Ведь и томление, и жар пройдут очень скоро. Выбор состоит в том, чтобы подумать – как твой избранник будет заботиться о тебе, когда ты будешь воспитывать детей, что он сможет рассказать вашим детям, Это все нужно продумывать девушке.

Основная задача и психологической, и любой другой работы с подростками – дать понять, что выбор брачного партнера – это не «любовное томление», «не жар в груди», а осознанный выбор. Ведь и томление, и жар пройдут очень скоро. Выбор состоит в том, чтобы подумать – как твой избранник будет заботиться о тебе, когда ты будешь воспитывать детей, что он сможет рассказать вашим детям, Это все нужно продумывать девушке.

- И вся ситуация приводит к ранним беременностям. А что с ними делать?

- Если говорить о профилактике нежелательной беременности, то слушателями психологов, врачей, социальных работников должны быть родители, а не дети. Потому что мы для них все эти специалисты — чужие люди, а родители, которые обладают властью и авторитетом, свои, родные. Ведь нет ничего смешнее, чем демонстрация надевания презерватива перед классом школьников. Это опошлит любую воспитательную работу. Но папа может рассказать сыну, мама — дочке.

Но иногда у них просто не хватает слов для объяснения половых отношений. Здесь надо искать слова, формы, момент, чтобы донести информацию до ребенка. Пример про «пестики-тычинки» здесь не пройдет. Всякое запретительство не сработает. Дети могут не воспринимать тот язык, на котором мы говорим «про это». Но чем честнее и правдивее мы им рассказываем про отношения полов, тем быстрее эти вопросы потеряют для них актуальность.

Нездоровый интерес есть там, где есть неизвестность. А здорового интереса в этом возрасте быть еще не может, чтобы там не говорилось об акселерации. Это именно нездоровый интерес, подогретый СМИ. Я как специалист точно знаю, что ни одна девочка в 12-13 лет не испытывает настоящего желания и чаще всего оказывается вовлеченной в интимные отношения по совершенно другим мотивам. Мальчик – может, у него могут быть эротические фантазии, эрекция, поллюции. Надо говорить о том, что если девочка уступила, то никакого интереса для подростка она больше не представляет и ее наверняка бросят. Она должна понимать, что уступив, она рискует беременностью, венерическими заболеваниями. Это не должно вколачиваться со страхом, чтобы на всю жизнь она боялась половых отношений. Но она должна знать и понимать, что в 13 лет она не доучилась, не сможет содержать себя и не может на кого-то надеяться, если станет матерью и ее ребенок – только для нее, для всех остальных – это еще одно существо. Ребенок во многом ограничивает! Если ты осознанно идешь на эти ограничения, чувствуешь, что ты самостоятельна, нашла себя в профессии и можешь позаботиться о своем ребенке, только тогда можно задумываться о беременности.

- Обсуждаемое запрещение абортов может повлиять на ситуацию?

- Я противник того, чтобы интимные стороны человеческого существования обсуждали общественные организации. Запрещать или нет аборты? Если женщина идет на такую операцию, значит ей это жизненно необходимо, и ее установка о нежелательной беременности никогда не изменится. Если уговорить такую маму оставить ребенка, то вместо одной несчастной будет два страдающих – она и нежеланный ребенок от нелюбимого мужа или случайного партнера, который бросил.

Нормальная семья — люди сходятся, играют свадьбу, появляется ответственность. Когда рождается ребенок, начинаются новые отношения. Потом наступает кризис семьи – ребенок подрос, партнеры охладели друг к другу. Прошло какое-то время и появляется второй ребенок. Снова в семье появляются нежность, забота. Дети должны жить в этой атмосфере любви, заботы. Что это за жизнь у ребенка, когда мама вечно страдает от одиночества, а сын не может сказать, кто его папа? Как ты скажешь ребенку: «У тебя нет папы». Как себя будет чувствовать мама, которая в 21 год приведет семилетнего сына в школу, потому что родила его в 14?

Нормальная семья — люди сходятся, играют свадьбу, появляется ответственность. Когда рождается ребенок, начинаются новые отношения. Потом наступает кризис семьи – ребенок подрос, партнеры охладели друг к другу. Прошло какое-то время и появляется второй ребенок. Снова в семье появляются нежность, забота. Дети должны жить в этой атмосфере любви, заботы. Что это за жизнь у ребенка, когда мама вечно страдает от одиночества, а сын не может сказать, кто его папа? Как ты скажешь ребенку: «У тебя нет папы». Как себя будет чувствовать мама, которая в 21 год приведет семилетнего сына в школу, потому что родила его в 14?

Лозунг «Плодитесь и размножайтесь!» был хорош для библейских времен, когда смертность была высокой, а продолжительность жизни – низкой. Сегодня это уже не актуально. Хотя молодые пары со всех сторон слышат : «Где ваши дети? Когда планируете?». Особенно стараются те, у кого уже есть два-три ребенка. Ведь как человеку признаться, что он совершил ошибку? Конечно, он будет призывать воспроизводить собственную жизнь: «Я в твои годы уже двоих воспитывала!». Но времена изменились. Больше не надо, чтобы весь дом держался на женщине, а мужчина был добытчиком, тесно поддерживать родственные связи, дружеские отношения.

Сейчас мы как живем? Дети с родителями живут в тридцати минутах езды друг от друга и годами не видятся, лишь созваниваются, не говоря уже о родственниках. Потому что у них уже свои интересы. Надо объяснить подростку, что жизнь человека очень коротка. К сожалению, начинаешь понимать это слишком поздно, и проживать ее надо, по большей части, осознанно, не повинуясь сиюминутным страстям и прихотям, и думать – что будет, если …. Конечно, этому надо учить.

- Другим словами, вы против запрещения абортов?

- Если зрелая женщина хочет сделать аборт, то никто не вправе вмешиваться. Мы никогда не узнаем об обстоятельствах такого шага, они явно не радужные, и насиловать ее еще отказами врача и психолога просто унизительно.

У нас и так везде все хотят все знать вплоть до этой интимной сферы. Запрещать аборты не продуктивно – сразу расцветут подпольные абортарии, будет вал гинекологической патологии и женской смертности.

- Вы упомянули скандалы о сексуальных домогательствах на западе. С чем они связаны, на ваш взгляд?

- Все очень просто – сегодня все можно монетизировать: секс, интимные переживания, насилие, страдания. Надо думать не только о тех, кто дает такие запоздалые признания, но и о тех, кто покупает газеты и смотрит передачи с этими признаниями. Газеты – это товар. А что интересует публику во время сытости и благоденствия? «Жареные» факты. А что может выступать в качестве таковых? Конечно же, не еда и не космические достижения, а сексуальные разборки всяких знаменитостей. На чем стоит «Дом-2»? «Хомячки» постоянно обсуждают свою половую жизнь. Это привлекает внимание определенной части населения. Грустно, что все это смотрят подростки и думают – вот она настоящая жизнь. Одна популярность Бузовой чего стоит! На нее ровняются современные девушки. Обидно, право слово.

- Каковы функции психолога женской консультации в ситуации репродуктивного выбора?

- Единственное, что, на мой взгляд, он может сделать, это добиться у женщины полной ясности своего решения. Тогда это будет уже информированное решение. Зачастую женщина в аффекте заламывает руки : «Все, не хочу никакого ребенка!». Понятно, что в таком состоянии нельзя принять рационального решения. Тогда надо работать с аффектом, и только потом прояснять ситуацию с репродуктивным выбором. И психолог поможет прояснить ситуацию, чтобы женщина сделала осознанный выбор. Понятно, что это не легкое решение для женщины, и оно сопровождается тяжелыми переживаниями, а в таком состоянии ничего разумного никогда не сделаешь.

- Мы все время говорим – зрелая личность. А как узнать насколько личность зрелая?

- Зрелая, это когда человек может исполнять социальные функции самостоятельно, без поддержки. У нас странные тенденции – возраст полового согласия у нас сдвинули, а возраст избирательного права и призыва на военную службу остался без изменений. Во имя чего все это?

Есть периоды психического онтогенеза, есть наукой установленный период окончательного формирования человека, как физического существа и как личности. Эти периоды располагаются в промежутке от 18 лет до 21 года. Мы запрещаем продавать табак и алкоголь лицам до 18 лет. Есть диапазон, когда человек полностью берет на себя ответственность за свою жизнь. И это не 5 и не 10 лет. Мы все время ходим вокруг личностной зрелости.

Если зрелые люди приняли решение о вступлении в брак, а тем более о деторождении, конечно, они принимают на себя всю меру ответственности. А когда детей заводят ради каких-то других целей, например, чтобы мужчина женился, то в итоге мы имеем безотцовщину.

Надо казать и про мужчин – глупая убежденность, что мужчина обязан хотеть ребенка. Мужчина хотеть его не может. Только женщина может хотеть ребенка. Мужчина может осознанно захотеть ребенка, но это происходит совсем не в предполагаемом брачном возрасте 21-25 лет. Да, конечно, муж проникается чувством уважения и нежности, когда жена родила ребенка, но полюбит он его потом, когда тот будет расти у него на глазах, с ним можно будет играть, разговаривать, гулять за руку. Любить своего будущего ребенка – это миф и блеф, который не надо сеять в головах. Женщина любит еще не родившегося ребенка потому, что он часть ее, а для мужчины это что-то, что нарушает его комфортную жизнь. Ему еще только предстоит полюбить дочку или сына.

Когда женщина говорит «я рожу только для себя», то потом всю свою ненависть выльет на этого бедного ребенка – «если бы не ты, то я давно была бы счастлива, а так я тебе посветила всю жизнь». Или другая крайность, когда матери буквально душат своей любовью давно выросших, взрослых детей. Как можно иметь человека только «для себя»?

Нынешняя ситуация характеризуется тем, что женщина в своих решениях может рассчитывать только на себя. Она не нужна ни государству, ни мужчинам. У нас до сих пор «перепроизводство» женщин. Может быть, знания всех этих моментов прибавят ей разумности в репродуктивном выборе.

Выставка-музей здравоохранения, как эпицентр работы по претворению в жизнь основного принципа послереволюционной медицинской реформы- профилактики заболеваний, санитарного просвещения и воспитание гигиенической культуры населения

В.Е.Жолобов, Л.В. Винтухова, Литвинова Н.Н., Дубовик А.В.

//Летопись революционного Петербурга/ К столетию революционных событий 1917 года//Материалы конференции 23.2017г. [Составление и редакция Осипова И.В. ]- СПб ГБУК «Музей «Разночинный Петербург 2017.-С.53 -57

«Как предупредить инсульт!» — занятие в лектории Университет здоровья

26 декабря 2017 года в лектории «Университет здоровья» в Городском центре медицинской профилактики для взрослого населения состоялась лекция «Как предупредить инсульт?». С докладом выступила заведующая отделением медицинской реабилитации ПО №115 Любовь Яковлевна Желвакова.

Инсульт — это разрушительное нарушение нормального кровоснабжения мозга, вызывающее гибель мозговой ткани из-за недостатка кислорода и необходимых питательных веществ. Он возникает тогда, когда прекращается или значительно ослабляется поступление крови к одному из отделов мозга. В результате часть нервных клеток погибает, и организм утрачивает функцию, за которую отвечали погибшие клетки мозга. Может наступить паралич, потеря речи, нарушения памяти и др. При закупорке сосудов возникает ишемический инсульт, при разрыве сосуда — геморрагический инсульт. Признаки ишемического инсульта чаще бывают нечеткие, нарастают не внезапно, а плавно.

К первым признакам инсульта относятся: острая головная боль, головокружение, пропадающее зрение, явное нарушение координации, слабость рук, ног, снижение чувствительности, затруднение понимания слов, невнятная речь.

Если у человека появились такие признаки инсульта, то уточнить диагноз помогут симптомы. Каковы же симптомы инсульта? Надо попросить человека улыбнуться. При инсульте улыбка будет несимметричная, кривая. Попросите его поднять руки вверх. При слабости мышц рук ему это сделать не удастся. Попросите пострадавшего человека повторить простое предложение, и он будет говорить медленно, запинаясь, как пьяный. Если его попросить высунуть язык, то кончик языка будет отклоняться в сторону очага поражения головного мозга.

При появлении этих симптомов инсульта необходимо срочно вызывать скорую помощь. Не надо думать, что скоро все само пройдет. Не упустите драгоценное время, тот «золотой час», когда помощь больному будет наиболее эффективна. Также постарайтесь отметить, когда начались эти симптомы, поскольку их длительность может иметь значение при выборе метода лечения. Запомните, что инсульт вылечить нельзя. Можно только минимизировать его последствия, поэтому реабилитацию начинать нужно уже в стационаре. Задача реабилитации — помочь человеку после инсульта быть, как минимум, независимым в быту, а как максимум – вернуться на работу, к привычному ритму его жизни.

Основной метод профилактики инсульта — это контроль основных факторов риска: нестабильное артериальное давление, вредные привычки, повышенный уровень холестерина, избыточный вес, низкая физическая активность. Если говорить о нарушении артериального давления, то его скачки провоцируют стрессы, большое количество соли вы пище, малый объем потребляемой жидкости. Если давление повысилось, то его нельзя снижать очень резко. Таблетку следует запивать, как минимум, стаканом воды. Если вам назначены гипотензивные препараты, то принимать их следует ежедневно, пожизненно, а не время от времени. Желательно вести дневник, куда вы будете заносить цифры АД в течение дня. Также важно правильно измерять давление. Необходимо расслабиться, подышать спокойно пару минут, сесть удобно с опорой на спину, положить руки на стол на уровне сердца, надеть манжету так, чтобы ее нижний край находился выше локтевого сгиба примерно на 2 см. Если необходимо повторное измерение, то подождать 2-3 минуты.

Для нормализации веса следует скорректировать свой рацион питания, наладить режим дня. При небольшом подъеме уровня холестерина добиться его снижения поможет диета с ограничением жиров, углеводов, богатая зелеными овощами. Недостаточную физическую активность призвана компенсировать обыкновенная ходьба, лучше «финская» (с палками). Во всех случаях следует посоветоваться и о питании, и об уровне физической нагрузки с лечащим врачом.

Любовь Яковлевна подробно рассказала о работе мультидисциплинарной реабилитационной бригады своего отделения, о том, как специалисты занимаются с людьми, перенесшими инсульт, какие есть приспособления для облегчения ухода за такими пациентами.

Вторая часть занятия — рубрика «Культура и здоровье» была посвящена наступающему Новому Году. Для слушателей университета прозвучали новогодние песни разных лет.

Декабрьские игры «Здоровье в наших руках»

5 и 19 декабря 2017 года в Музее гигиены Городского центра медицинской профилактики состоялись игры «Здоровье в наших руках», в которой приняли участие команды учащихся десятых классов общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района (школа №307, школа №235, гимназия №278, лицей № 281) и Выборгского района (школа №482, гимназия №622, школа №104, школа № 123). Ребята показали хорошие знания о сохранении репродуктивного здоровья, профилактике ВИЧ/СПИДа и дали аргументированный отпор вредным привычкам, ответили на вопросы об основах здорового образа жизни, а также указали основные признаки инсульта и меры помощи при данном заболевании. На всех этапах пришлось активно искать нужную информацию.

Во второй части игры капитаны команд показали свои знания о здоровом образе жизни и истории медицины. Отстаивая честь команды, капитаны волновались, но собравшись с мыслями, давали правильные ответы.

По итогам игр, набрав наибольшее количество баллов победителями стали:

5 декабря: команда «Витаминки» ГБОУ гимназия № 278 им. Б.Б. Голицына Адмиралтейского района;

19 декабря: команда «Совет президентов» ГБОУ школа № 104 имени М. С. Харченко Выборгского района.

Все команды получили грамоты, победителям игры была вручена памятная награда.

Результаты анализа опроса учащихся и педагогов на тему физической активности

Городским центром медицинской профилактики в 2017 году проведен опрос детей в возрасте 10-17 лет и работников образовательных организаций по физической активности. Опрос проводился в 9-и районах города в 11-х городских оздоровительных лагерях и 4-х санаториях. Время проведения опроса – июнь, август 2017 года. Число опрошенных – 325 детей и подростков и 91 работник образования.

Цель — выяснить отношение детей и педагогов к физической активности.

Основную группу в опросе составили дети в возрасте 12, 13 и 14 лет (22%, 18% и 23% соответственно). Девочек приняло участие в опросе 55%, мальчиков – 45%. Среди работников образования преобладали женщины (87%), что соответствует реальному количеству женщин в школах.

Среди опрошенных 75% детей считают, что они много двигаются, но посещают спортивные секции только 57%. С увеличением возраста растет число детей, не занимающихся спортом и физкультурой. Только 30% детей никогда не делают утреннюю зарядку. По мнению более половины детей их родители ведут активный образ жизни: регулярно и активно проводят много времени на улице, посещают спортзал, ежедневно делают зарядку.

Наиболее распространенная причина, которая мешает заниматься физкультурой (как у детей, так и у педагогов) – это отсутствие свободного времени. С увеличением возраста детей отсутствие свободного времени становится менее значимой причиной, а вот причина «плохое состояние здоровья» и «мне это не надо» наоборот возрастает.

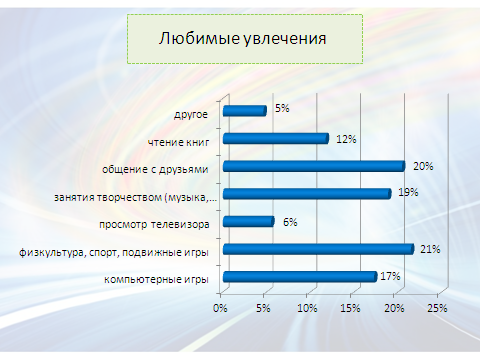

Наиболее любимыми увлечениями у детей являются: физкультура, спорт, подвижные игры, общение с друзьями и занятия творчеством, а у педагогов: чтение книг и общение с друзьями. Чем старше дети, тем меньше среди них тех, кто увлекается физкультурой и спортом.

Результаты анализа опроса учащихся и педагогов на тему пищевого поведения

В 2017г. в Городском центре медицинской профилактики проведен опрос с целью изучения пищевого поведения и понимания школьниками вопросов рационального питания. В опросе участвовали 231 ученик средних школ шести районов Санкт-Петербурга. 47% опрошенных составили девочки, 53% — мальчики.

Основу рациона составляют каши и макаронные изделия, ежедневно употребляют их в пищу 77 % опрошенных. Ежедневное употребление мяса отмечено у 87 %, молока и молочных продуктов – у 94%, овощей – у 92%, фруктов – у 93%, рыбу употребляют ежедневно 30%, кондитерские изделия 83% , газированные напитки – 33% опрошенных.

Не употребляют молоко и молочные продукты, а также мясо 1%, рыбу 26%. Позитивным является то, что 25 % детей никогда не употребляют газированные напитки.

Представляет интерес осведомленность школьников о рациональном питании: 87% опрошенных отметили важность рационального питания для здоровья. Однако 13 % респондентов не считают, что необходимо рационально питаться для того чтобы быть здоровым.

Таким образом, необходимо оптимизировать рацион обучающихся в части увеличения блюд, содержащих мясо, рыбу, молочные, а также вести активную просветительную кампанию среди детей и подростков о том, что рациональное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни.