23 марта 2018г. в Городском центре медицинской профилактики для заведующих и врачей детских поликлиник, педагогов образовательных организаций в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом состоялась конференция «Актуальные вопросы профилактики туберкулёза».

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Марина Эдуардовна Лозовская выступила с докладом «Туберкулез у детей и подростков. Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге». Она отметила, что в последние десять лет наметилась положительная тенденция снижения заболеваемости туберкулезом в нашем городе, на 60% сократилась смертность от туберкулеза. Санкт-Петербург имеет ряд особенностей – это большой мегаполис, в котором много мигрантов, причем очень много случаев сочетанной инфекции туберкулеза с ВИЧ-инфекцией (20%), туберкулеза с лекарственной устойчивостью, а также в городе отмечается недостаточный охват населения флюорографическим обследованием (чуть более 50% населения).

Заболеваемость детей туберкулезом в нашем городе составляет 10,9 на 100 тысяч населения. Этот показатель выше, чем по России за счет высокой выявляемости туберкулеза. Среди подростков 15-17 лет был отмечен рост заболеваемости туберкулезом за счет подростков из числа мигрантов, а у подростков из числа постоянных городских жителей наблюдается обратная тенденция- снижение заболеваемости. В 2017 году 33% случаев заболеваемости туберкулезом составили дети мигрантов. В 2017 году всего заболели 82 ребенка до 15 лет и 12 подростков (15-17 лет). Выявление туберкулеза происходит в основном при профилактических осмотрах. Основной метод выявления туберкулеза – иммуннодиагностика: проба Манту, диаскинтест, тесты IN VITRO. Особое внимание было уделено проблеме «отказников» от туберкулинодиагностики (проба Манту). В 2017 году было зафиксировано 7237 отказов.

К.м.н., доцент кафедры фтизиатрии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Геннадий Андреевич Степанов доложил о современных принципах профилактики туберкулеза у детей, о классификации противотуберкулезных профилактических мероприятий, которые делятся на специфические и неспецифические. К первым относятся вакцинация (прививка БЦЖ) и химиопрофилактика противотуберкулезным препаратом. Химиопрофилактика проводится контактным лицам, детям и подросткам с виражом пробы Манту и ее нарастанием. Цель прививок БЦЖ – создание у ребенка искусственного иммунитета, повышающего устойчивость к микобактериям туберкулеза. Лектор говорил о преимуществах внутрикожного введения вакцины, о ее характеристиках, о технике прививок, о показаниях и противопоказаниях к вакцинации и ревакцинации, об осложнениях вакцинации и их лечении.

О реабилитации детей в условиях туберкулёзного санатория «Дружба» шла речь в выступлении и.о. заместителя главного врача по медицинской части, врача-фтизиатра высшей категории Марины Леонидовны Соколовой. В настоящее время санаторий на 117 коек работает круглогодично, принимает детей от 11 до 17 лет, осуществляет медицинскую и общеобразовательную деятельность. Марина Леонидовна подробно познакомила с возможностями санатория, рассказала о его специалистах, о показаниях и противопоказаниях для лечения в санатории. В 2017 году в санатории получили лечение 314 детей.

Семинар «Варикозная болезнь. Методы диагностики и профилактики»

Семинар «Варикозная болезнь. Методы диагностики и профилактики»

20 марта 2018г. в Городском центре медицинской профилактики состоялся семинар для акушерок смотровых кабинетов поликлиник взрослой сети на тему: «Варикозная болезнь. Методы диагностики и профилактики». В работе семинара принимал участие к.м.н., сосудистый хирург, флеболог Клинической больницы № 122 Владимир Владимирович Андреев. Он отметил, что заболевание вен имеет широкое распространение, которые наблюдаются у трети населения Европы и Северной Америки. В России насчитывается более 35 млн. человек, страдающих патологией венозных сосудов, причем 15% из них в декомпенсированной форме.

Заболевания вен могут быть острыми (тромбозы глубоких вен, тромбофлебиты поверхностных вен) и хроническими (посттромботический синдром, варикозное расширение вен нижних конечностей, врожденные заболевания (ангиодисплазии). Подвздошно-бедренный (илеофеморальный) флеботромбоз или тромбоз магистральных вен таза встречается у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин, что связано с анатомическими особенностями строения женского таза. Левая нижняя конечность поражается в 3-4 раза чаще правой, что также обусловлено анатомическими факторами. Возможные исходы венозного тромбоза: спонтанный лизис тромба, прогрессирование процесса тромбообразования, фрагментация и миграция тромба по току крови, организация тромба и его фиксация к венозной стенке (сроки 10-14 дней) с последующей реканализацией (сроки до 6-8 мес.) или формирование стойкой окклюзии, рецидив тромбоза.

Факторы, располагающие к венозным тромбозам: повреждение эндотелия и сосудистой стенки (травма вены, лучевая терапия, химиотерапия, контрастные вещества, венозные катетеры, операции на венах, внутрисосудистые устройства (фильтры, стенты), дилятация вен, замедление или турбуленция кровотока), иммобилизация конечности, парез или плегия конечности, беременность, длительный постельный режим, локальное сдавление сосудов, застойная сердечная недостаточность, ожирение, общая анестезия, применение миорелаксантов), гиперкоагуляция крови.

Хроническая венозная недостаточность – это клинические проявления ухудшения венозного возврата. В большинстве случаев это клапанная недостаточность, реже – нарушение проходимости вен.

Венозная сеть нижних конечностей состоит из трех видов вен: поверхностные вены, которые располагаются в подкожной жировой клетчатке, глубокие вены, находящиеся в сосудисто-нервных пучках, среди мышц и перфорантные вены, соединяющие обе системы. Клапаны вен позволяют крови двигаться только в одном направлении – вверх от стопы к туловищу. Если клапаны работают нормально, то процесс идет успешно. При нарушении их работы продвижение тока крови затрудняется, это увеличивает давление в нижележащих участках вен, раздувая их и способствуя их варикозному изменению. Нарушение венозного оттока может быть в следствие поражения подкожных, перфорантных или глубоких вен.

Чаще проблема заключается в несостоятельных клапанах (рефлюкс), реже – в нарушении проходимости вен.

Нарушение венозного оттока может быть первичным (структурные изменения венозной стенки и клапанов, варикозная болезнь) и вторичным, как причина перенесенного ранее тромбоза глубоких вен.Тяжесть симптомов и проявлений хронической венозной недостаточности зависит от выраженности и длительности венозной гипертензии.

Симптомы хронической венозной недостаточности могут быть ранними — дискомфорт в нижних конечностях, отечность ног, мышечные судороги и поздними — пигментация, венозная экзема, венозные язвы, липодерматосклероз.

Цель обследования при венозной патологии – это определить локализацию и выраженность венозного рефлюкса, оценить состоятельность глубоких вен. Для этого применяются такие методы исследования, как ультразвуковая допплерография, окклюзионная плетизмография, дуплексное сканирование, рентгенологическое исследование с контрастным веществом.

Если говорить о лечении варикозной болезни, то здесь все зависит от степени поражения вен. Одним из главных моментов является профилактика, устранение или коррекция факторов риска. Немаловажную роль играет компрессионная терапия. Врач индивидуально назначает фармакотерапию, склеротерапию, лазерную коагуляцию или оперативное лечение.

Что касается консервативного лечения и мер профилактики, то они состоят из двух моментов: режима дня и личной гигиены. Рекомендации заключаются в исключении малоактивного образа жизни, длительных прогулок, плавание, ограничение длительных статических нагрузок, снижение массы тела, отказа от обуви с высоким каблуком, исключить жирные, острые и соленые блюда, ограничить потребление жидкости, проводить профилактику запоров. Если говорить о личной гигиене, то здесь стоит исключить или ограничить горячие ванны, баню и сауну, а также летний отдых в регионах с жарким климатом. Полезно принимать ежедневный гигиенический и контрастный душ, необходим уход за кожей ног и ногтями, так как вероятна опасность микозов, а также рекомендуется ношение компрессионного трикотажа.

«Бережливая поликлиника»

Арженцов, В. Ф.

Применение принципов бережливого производства в медицине / В. Ф. Арженцов // Управление качеством в здравоохранении. — 2018. — N 1. — С. 14-18.

Артемьев, С. А.

Бережливые технологии в кабинете врача: 5 шагов, как организовать рабочее пространство / С. А. Артемьев, С. Н. Ильин, Ю. А. Романова // Зам. гл. врача. — 2017. — N 8. — С. 44-51.

Артемьев, С. А.

Бережливые технологии придут ко всем. Успешный опыт внедрения / С. А. Артемьев, С. Н. Ильин // Зам. гл. врача. — 2017. — N 6. — С. 14-23.

Вергазова, Э.

Бережливая поликлиника. Неожиданные проблемы и как их решить / Э. Вергазова // Зам. гл. врача. — 2018. — N 3. — С. 14-25.

Зорина, К.

РАМС отметила 25-летие и обсудила самые ожидаемые события в сестринском деле. Аккредитация, непрерывное медицинское образование, телемедицина, пациентоориентированность, бережливые технологии — самые обсуждаемые темы прошедшего конгресса в СПб / К. Зорина // Главная мед. сестра. — 2017. — N 12. — С. 10-15.

Как сбалансировать работу врача и медсестры: опыт бережливой поликлиники / И. Шеинская, С. Куликов, В. Пасканова и др. // Здравоохранение : журн для управления мед. организацией. — 2018. — N 1. — С. 46-50; Главная мед. сестра. — 2018. — N 3. — С. 98-102.

Курдюмов, Д. А.

Как меньше чем за год проект «Бережливая поликлиника» изменил здравоохранение Кировской области / Д. А. Курдюмов // Управление качеством в здравоохранении. — 2018. — N 1. — С. 33-42.

Лудупова, Е. Ю.

Опыт работы кабинета централизованного обезболивания в многопрофильной больнице / Е. Ю. Лудупова, Н. В. Ринчинова, М. А. Денисова // Главная мед. сестра. — 2014. — N 12. — С. 14-32.

Организация кабинета централизованного обезболивания в рамках внедрения инструментов «бережливого производства» в медицинской организации / Е. Ю. Лудупова, Н. В. Ринчинова, Е. Д. Цыбенова и др. // Зам. гл. врача. — 2014. — N 11. — С. 20-29.

Оценка заболеваемости работников предприятия вагоностроения в периоды до и после внедрения принципов бережливого производства / Г. Г. Онищенко, В. Н. Ракитский, В. А. Синода и др. // Медицина труда и пром. экология. — 2015. — N 10. — С. 17-21.

Палькова, О.

Как проект «Бережливая поликлиника» меняет работу сестринской службы : опыт первопроходцев / О. Палькова // Главная мед. сестра. — 2017. — N 12. — С. 18-28.

Романова, Ю. А.

Вакцинопрофилактика в бережливой поликлинике: 5 заблуждений, которые мешают реорганизовать рабочее пространство / Ю. А. Романова // Зам. гл. врача. — 2017. — N 11. — С. 44-51.

Романова, Ю. А.

Как внедрить бережливые технологии, не потратив ни копейки. Система 5С / Ю. Романова // Здравоохранение : журн для управления мед. организацией. — 2017. — N 6. — С. 100-107.

Стадченко, Н. Н.

Роль субъектов и участников ОМС в пилотном проекте «Бережливая поликлиника» / Н. Н. Стадченко, С. Г. Кравчук // Управление качеством в здравоохранении. — 2018. — N 1. — С. 26-31.

Шеинская, И. М.

Как проект «Бережливая поликлиника» улучшил обслуживание пациентов. Опыт ГБУЗ Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» / И. М. Шеинская // Управление качеством в здравоохранении. — 2018. — N 1. — С. 43-46.

Яковлева, Т. В.

Первичная медико — санитарная помощь как приоритетное направление развития здравоохранения / Т. В. Яковлева // Управление качеством в здравоохранении. — 2018. — N 1. — С. 4-6.

Круглый стол «Межведомственное взаимодействие по формированию здорового образа жизни детей и подростков в Пушкинском районе»

В Городском центре медицинской профилактики 21 марта 2018 года состоялся Круглый стол «Межведомственное взаимодействие по формированию здорового образа жизни детей и подростков в Пушкинском районе».

В докладе «Роль Городского центра медицинской профилактики в межведомственном взаимодействии по формированию здорового образа жизни и гигиеническом воспитании детей и подростков» Заозерский Юрий Александрович, заведующий отделом координации организации профилактической работы женщинам и детям подчеркнул важность межведомственного взаимодействия в вопросе гигиенического воспитания детей и подростков, дал характеристику деятельности Центра медицинской профилактики, представил круг партнёров, с которыми он взаимодействует.

Участники Круглого стола Гаврилов Василий Викторович, главный специалист по детству отдела здравоохранения Администрации Пушкинского района, Демьянова Лидия Владимировна, заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района, Гагина Валентина Ивановна, заведующая отделением дневного пребывания несовершеннолетних «Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Пушкинского района «Аист» Отдела социального обслуживания населения Администрации Пушкинского района доложили информацию об опыте работы с детьми и подростками по гигиеническому воспитанию в детской поликлинике, в образовательных организациях, в учреждениях социального обслуживания населения Пушкинского района.

В докладе «Комплексные формы работы по гигиеническому воспитанию детей и подростков» Шарафилова Наталья Владимировна, к.м.н., врач отдела координации организации профилактической работы женщинам и детям Городского центра медицинской профилактики предложила информацию о применяемых комплексных формах работы, их эффективности, а также использованию в медицинских организациях Пушкинского района.

Участниками Круглого стола принят проект Резолюции «Межведомственное взаимодействие по формированию здорового образа жизни детей и подростков в Пушкинском районе».

Исп. Шарафилова Н.В. тел. 571-34-55

О вреде самолечения

Ксения Александровна Загородникова, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, доцент кафедры терапии и фармакологии ГМУ им. И. И. Мечникова. Несмотря на успехи и доступность медицины, заболев, многие из нас по-прежнему предпочитают лечиться самостоятельно, без помощи врача. Почему мы сразу думаем о «чудесном», «народном» средстве или «лекарстве восточной медицины», рекомендованном нам другом или рекламой, а не о походе в поликлинику? Потому что до аптеки дойти проще, чем стоять за номерком, а потом высиживать в очереди к уставшему врачу, которому не до моих проблем. Тем более что можно заглянуть в интернет, где есть все рекомендации для самостоятельного установления диагноза и назначение лечения, а фармацевт в аптеке поможет выбрать нужное лекарство. Но надо знать, что фармацевт порекомендует только симптоматическое средство для устранения боли, температуры, насморка, но разбираться с причиной Вашей болезни не будет. Фармацевт – не врач и лечение, которое подойдет именно Вам, исходя из Вашего пола, возраста, жалоб, сопутствующих заболеваний и уже принимаемых препаратов, должен назначать только врач!

Свою лепту в самолечение вносит и навязчивая реклама лекарств, которая, к слову сказать, в большинстве стран мира запрещена. Продавцы говорят т

олько о пользе препарата, не упоминая о его побочном действии. Но, если у лекарства нет побочных эффектов, то, скорее всего, оно не имеет и полезных свойств. У каждого лекарства должна быть доза и способ приема, подобранные именно для Вас, в противном случае аллергическая реакция будет наименьшим из зол, к тому же, за рекламный продукт мы еще и существенно переплачиваем. Яркий пример этому – средства от гриппа. Действующее вещество у них одно – дешевый парацетамол. Стоит ли переплачивать за бренд? Учтите, если тот же парацетамол принять за один раз в дозе больше одного грамма, то он окажется ядом для печени.

Еще одна «любовь» населения – антибиотики. Мы все очень принимать их по любому поводу, в том числе и при простуде, но они действуют только на конкретный микроорганизм. 80% простудных заболеваний вызваны вирусами и антибиотики тут не помогут. Если в организме нет болезнетворных микроорганизмов, которых нужно уничтожить, то антибиотик вредит всему организму, не уничтожая возбудителя болезни! Он уничтожает в первую очередь нормальную микрофлору желудочно-кишечного тракта, формируя устойчивость к антибиотикам.

Еще одна «любовь» населения – антибиотики. Мы все очень принимать их по любому поводу, в том числе и при простуде, но они действуют только на конкретный микроорганизм. 80% простудных заболеваний вызваны вирусами и антибиотики тут не помогут. Если в организме нет болезнетворных микроорганизмов, которых нужно уничтожить, то антибиотик вредит всему организму, не уничтожая возбудителя болезни! Он уничтожает в первую очередь нормальную микрофлору желудочно-кишечного тракта, формируя устойчивость к антибиотикам.

Когда у нас что-то болит, то мы бесконтрольно принимаем универсальное обезболивающее – анальгин. В 40 странах мира продажа анальгина ограничена, а в 15 — вообще запрещена. Все анальгетики в 15-20% случаях провоцируют язву желудка, повышение артериального давления, задержку жидкости, аллергические реакции, так что и обезболивающее должен назначать врач. Говоря о самолечении, надо сказать и о БАД, которые не считаются лекарством. В БАД неизвестно точное содержание активных веществ, не известен механизм полезного действия. БАД в нашей стране не проходит клинические и доклинические испытания. У ряда БАД высокий риск аллергических реакций, особенно коварны популярные БАД для снижения веса. Их длительное применение может привести к серьезным нарушениям в работе почек, печени и головного мозга.

Занимаясь самолечением, мы не думаем о рациональности и лекарственной безопасности. По определению ВОЗ рациональное использование лекарственных средств — это такое их применение, когда больные получают препараты в соответствии с клинической необходимостью, в дозах, отвечающих индивидуальным потребностям, на протяжении адекватного периода времени и с наименьшими затратами для себя и общества. Лекарственная безопасность – это не отказ от применения лекарственных средств, а грамотное применение подходящего лично Вам препарата в подходящей для Вас дозировки. Стоит об этом вспоминать всякий раз, когда Вы собираетесь в аптеку, минуя врача, ведь последствия самолечения могут оказаться катастрофическими.

Витамины в питании детей

к.м.н., доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Екатерина Леонидовна Моисейкова.

Витамины – необходимые вещества для поддержания функций организма. Они активно участвуют во всех процессах, способствуя полноценному усвоению пищи, правильному росту, невосприимчивости детского организма к простудным заболеваниям, повышению общего тонуса. Все витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые, а также на энзимовитамины, гормоновитамины и антиоксидан ты. Витамины не накапливаются в организме, быстро выводятся, очень мало или совсем не синтезируются в организме, поэтому должны ежедневно в него поступать.

Если говорить о пищевых источниках поступления витаминов, то они бывают животного и растительного происхождения. Так, витамин С мы получаем только с растительными продуктами, а В12 только с продуктами животного происхождения. Почему же пищевые продукты не покрывают необходимую суточную норму витаминов? Дело в том, что сегодняшние продукты имеют дефицит микронутриентов, так как наблюдается их дефицит в почве, соответственно мало их попадает и в растения, используются искусственные стимуляторы роста, урожай собирают еще до его полного созревания, неправильно хранят и транспортируют. Также существуют антивитамины – вещества, устраняющие эффекты витаминов. К тому же, существенный процент витаминов теряется при тепловой обработке продуктов. Витаминная недостаточность может проявляться как авитаминоз (полное истощение витаминов), гиповитаминоз (недостаток витаминов), субнормальная обеспеченность (доклиническая стадия дефицита витаминов).

Если говорить о пищевых источниках поступления витаминов, то они бывают животного и растительного происхождения. Так, витамин С мы получаем только с растительными продуктами, а В12 только с продуктами животного происхождения. Почему же пищевые продукты не покрывают необходимую суточную норму витаминов? Дело в том, что сегодняшние продукты имеют дефицит микронутриентов, так как наблюдается их дефицит в почве, соответственно мало их попадает и в растения, используются искусственные стимуляторы роста, урожай собирают еще до его полного созревания, неправильно хранят и транспортируют. Также существуют антивитамины – вещества, устраняющие эффекты витаминов. К тому же, существенный процент витаминов теряется при тепловой обработке продуктов. Витаминная недостаточность может проявляться как авитаминоз (полное истощение витаминов), гиповитаминоз (недостаток витаминов), субнормальная обеспеченность (доклиническая стадия дефицита витаминов).

Причин недостатка витаминов в детском организме несколько.

• Первая из них – это алиментарные факторы, обусловленные нерациональным питанием беременных и кормящих женщин.

• Вторая – нерациональное искусственное вскармливание.

• Третья – неправильное введение прикорма.

• Четвертая – ограничительные диеты, религиозные запреты на некоторые продукты.

• Потери витаминов при кулинарной обработке, действие антивитаминных факторов, содержащихся в продуктах, анорексия матери – все это ограничивает поступление витаминов в организм ребенка.

Если говорить о причинах витаминной недостаточности, то, в первую очередь, это повышенная потребность детского организма в витаминах во время периода интенсивного роста, при увеличении спортивных и нервно-психических нагрузок, при инфекционных заболеваниях и интоксикации. На дефицит витаминов влияет нарушение ассимиляции, метаболизма, всасывания витаминов в желудочно-кишечном тракте, угнетение нормальной микрофлоры в ЖКТ, авитаминные эффекты некоторых лекарственных средств.

Если говорить о причинах витаминной недостаточности, то, в первую очередь, это повышенная потребность детского организма в витаминах во время периода интенсивного роста, при увеличении спортивных и нервно-психических нагрузок, при инфекционных заболеваниях и интоксикации. На дефицит витаминов влияет нарушение ассимиляции, метаболизма, всасывания витаминов в желудочно-кишечном тракте, угнетение нормальной микрофлоры в ЖКТ, авитаминные эффекты некоторых лекарственных средств.

В России около 60% детей в организме имеет недостаток уровня витамина Д. Дефицит витамина Д имеет характер сочетанной недостаточности витаминов во всех возрастных группах и во всех регионах.

Что же рекомендуется в качестве профилактики витаминной недостаточности? Формировать рацион за счет натуральных продуктов, использовать обогащенные или специализированные продукты в питании детей, применять витаминно-минеральные комплексы. Для детей первых лет жизни выпускают обогащенные продукты, т.к. им необходим дополнительно только витамин Д. Для детей старше трех лет необходимо обогащение продуктов путем витаминизации первых и третьих блюд, использование смесей на основе аминокислот.

Правила приема витаминов — во время еды, запивая водой. Прием витаминов может быть в любое время года, минимальный курс – 2-3 месяца. Для лучшего усвоения жирорастворимых витаминов необходимо включение в пищу жиров (сметана, масло).

Запомните, длительное и бесконтрольное употребление витаминов недопустимо! Лечебные и профилактические дозы витаминов и витаминно-минеральных комплексов для детей должен назначать только врач.

В Санкт-Петербурге всего 70 солнечных дней в году, налицо дефицит витамина Д.

Суточную дозу необходимого витамина Д можно получить, если употреблять 400 грамм масла, или 9 яиц, или 100 грамм рыбы, или рыбий жир, препараты витамина Д или витаминно-минеральный комплекс.

Остеопороз. Школа для пациентов.

специалист СПб ГБУЗ «Городской медико-социальный гериатрический центр» Андрей Игоревич Димитриенко.

Он отметил, что проблема остеопороза неразрывно связана с проблемами всего организма, поэтому изолированно ее затронуть сложно.

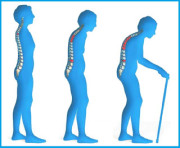

Остеопороз – это прогрессирующее заболевание скелета, при котором нарушается строение, уменьшается масса костной ткани и ее прочность, что ведет к увеличению риска перелома костей. Остеопороз может затронуть любые кости, однако, чаще всего переломы происходят в области запястий, спинного хребта и бедер.

О мифах и заблуждениях

Большинство считает остеопороз болезнью людей пожилого возраста. Но это не так. «Домоклов меч» остеопороза висит не только над ними. Все чаще эта напасть встречается и в молодом, и даже в детском возрасте. Беда в том, что остеопороз – заболевание безмолвное, никак себя не проявляющее, у человека нет жалоб. Часто об остеопорозе начинают говорить лишь после первого перелома. Поэтому интерес к данной проблеме неуклонно возрастает.

Большинство считает остеопороз болезнью людей пожилого возраста. Но это не так. «Домоклов меч» остеопороза висит не только над ними. Все чаще эта напасть встречается и в молодом, и даже в детском возрасте. Беда в том, что остеопороз – заболевание безмолвное, никак себя не проявляющее, у человека нет жалоб. Часто об остеопорозе начинают говорить лишь после первого перелома. Поэтому интерес к данной проблеме неуклонно возрастает.

Самая распространенная форма этой болезни – первичный остеопороз, составляющий 85% и чаще наблюдаемый у женщин. Здесь различают сенильный остеопороз, который поражает и мужчин, и женщин, достигших возраста семидесяти лет; ювенильный, встречающийся у детей; идеопатический и постменопаузальный. Вторичный остеопороз составляет 15%, обычно вызывается атрофией костей в результате паралича или других болезней. Он встречается в четыре раза чаще у женщин, чем у мужчин. Чтобы лечить остеопороз, необходимо знать весь «букет» заболеваний, которые есть у пациента, чтобы не навредить. Проблемой остеопороза занимаются терапевты, эндокринологи, ревматологи.

Вокруг остеопороза много мифов и заблуждений. Одни считают, что кальций – это яд, который откладывается в сосудах и ведет к образованию камней в почках. Другие путают остеопороз с остеохондрозом и остеоартрозом и принимают хондропротекторы. Третьи принимают «народные» средства в виде толченой яичной скорлупы. Лечить остеопороз должен только врач! Самолечение здесь недопустимо.

Факторы риска

Их можно разделить на две группы: управляемые и не управляемые. К первой группе относятся: курение, алкоголизм, низкая физическая активность, частые падения, дефицит массы тела (меньше 57 кг), недостаточное потребление кальция с пищей, дефицит витамина Д, Отказ от вредных привычек и управление этими факторами риска –это и есть помощь в лечении и профилактика остеопороза.

Ко второй – возраст старше 60 лет, пол, наследственность (наличие

частых переломов у близких родственников), период менопаузы у женщин, длительная иммобилизация, длительный прием некоторых лекарственных средств (глюкокортикостероидов, антикоагулянтов, противосудорожных).

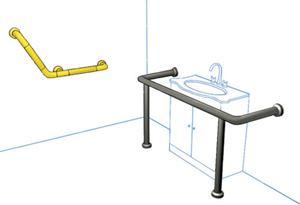

В отдельную группу риска можно отнести факторы среды — бытовые неудобства (плохое освещение, захламленность проходов, отсутствие поручней, высокие пороги, мокрые полы, скользкие ступени т т.д.), увеличивающие риск падения и травм.

Как проявляется остеопороз?

Прежде всего, переломами. Классика здесь – перелом шейки бедра, позвонков, лучевой кости. Часто переломы случаются при небольшом уровне травмирующих факторов или без таковых. Например, поднял большую кастрюлю – сломал руку. У пациентов с переломами позвонков отмечается снижение роста, нарушения осанки, формируется грудной кифоз («вдовий горб»), растет живот, нарушается работа внутренних органов. К настораживающим моментам можно отнести: боли в костях, ножные судороги, особенно по ночам, ломкость ногтей и волос, быстрое разрушение зубов.

Прежде всего, переломами. Классика здесь – перелом шейки бедра, позвонков, лучевой кости. Часто переломы случаются при небольшом уровне травмирующих факторов или без таковых. Например, поднял большую кастрюлю – сломал руку. У пациентов с переломами позвонков отмечается снижение роста, нарушения осанки, формируется грудной кифоз («вдовий горб»), растет живот, нарушается работа внутренних органов. К настораживающим моментам можно отнести: боли в костях, ножные судороги, особенно по ночам, ломкость ногтей и волос, быстрое разрушение зубов.

Диагностика и лечение

Диагноз «остеопороз» может установить только специалист после изучения истории болезни, жалоб, результатов биохимического анализа крови, проведения рентгенографии и денситометрии Денситометрия – способ ранней диагностики заболевания, когда специальным прибором измеряется плотность костей. Ее проводят обязательно лицам старше 60 лет и женщинам в период менопаузы, независимо от наличия факторов риска. Если говорить о лечении, то сразу стоит сказать, что полностью вылечить остеопороз нельзя. Препаратов, полностью устраняющих остеопороз, на сегодня не существует. Лечение всегда очень длительное, продолжающееся годами. Назначать его должен врач строго индивидуально. Дозу кальция и витамина Д подбирают с учетом взаимодействия с теми препаратами, которые пациент уже принимает. Избыток кальция в организме вреден. Нельзя бесконтрольно принимать кальций в таблетках! не должно быть, иначе от бесконтрольного приема может быть только вред! Кальций рекомендуется принимать во время еды во второй половине дня.

Диагноз «остеопороз» может установить только специалист после изучения истории болезни, жалоб, результатов биохимического анализа крови, проведения рентгенографии и денситометрии Денситометрия – способ ранней диагностики заболевания, когда специальным прибором измеряется плотность костей. Ее проводят обязательно лицам старше 60 лет и женщинам в период менопаузы, независимо от наличия факторов риска. Если говорить о лечении, то сразу стоит сказать, что полностью вылечить остеопороз нельзя. Препаратов, полностью устраняющих остеопороз, на сегодня не существует. Лечение всегда очень длительное, продолжающееся годами. Назначать его должен врач строго индивидуально. Дозу кальция и витамина Д подбирают с учетом взаимодействия с теми препаратами, которые пациент уже принимает. Избыток кальция в организме вреден. Нельзя бесконтрольно принимать кальций в таблетках! не должно быть, иначе от бесконтрольного приема может быть только вред! Кальций рекомендуется принимать во время еды во второй половине дня.

Профилактика

Специальных профилактических препаратов и прививок здесь не существует. Остеопороз реже развивается у людей, которые рационально питаются и физически активны.

Первое, что стоит сделать – наладить ежедневное необходимое стандартное поступление кальция в организм с пищей. Рыба, особенно вяленая, кунжут, овощи зеленого цвета (салат, капуста, сельдерей), зелень, сыр, творог, молоко – эти продукты способствуют улучшению состояния костной ткани.

Второе момент – профилактика падений. На улице – для устойчивости пользоваться палкой, тростью, носить удобную обувь на нескользящей подошве, быть особенно внимательными в темноте и в гололед, измерять АД перед выходом на улицу. Дома – оборудовать свой быт, чтобы минимизировать риск падений: убрать с проходов все, обо что можно споткнуться, оборудовать ванну и туалет поручнями и резиновыми ковриками.

Второе момент – профилактика падений. На улице – для устойчивости пользоваться палкой, тростью, носить удобную обувь на нескользящей подошве, быть особенно внимательными в темноте и в гололед, измерять АД перед выходом на улицу. Дома – оборудовать свой быт, чтобы минимизировать риск падений: убрать с проходов все, обо что можно споткнуться, оборудовать ванну и туалет поручнями и резиновыми ковриками.

Запомните, что остеопороз легче предотвратить, чем лечить!