17 февраля в Городском центре медицинской профилактики состоялся семинар «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Причины и последствия».

Первый докладчик, к.м.н., заведующий психоневрологическим дневным реабилитационным стационаром Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С.Мнухина Артём Александрович Резаков доложил о клинико-диагностических и лечебно-реабилитационных асп

ектах синдрома гиперактивности и дефицита внимания. Он подробно остановился на истории вопроса, отметив, что первые упоминания о нарушении внимания у детей можно найти еще у Гиппократа и Платона. В средние века появилась теория «морального помешательства», полагающая, что дети рождаются с проявлениями «аморальных черт характера». В 1848 году симптомы гиперактивности были описаны в виде образа Беспокойного Фила в описании доктора Генриха Хоффмана. в 1889 году американский философ и психолог Вильям Джеймс опубликовал труд «Принципы психологии», где рассеивание внимания объясняется внутримозговыми механизмами.В 1917-1918 годах эпидемия летаргического энцефалита в Европе и США дала развитие биомедицинскому подходу к гиперактивности и проблемам поведения. Гиперкинетический синдром рассматривался и в работах отечественных учёных. В 1920 году П.И.Растегаев первым предлагает в России создать специальные условия обучения у детей с проявлениями СДВГ. В 1928 году Е.М.Захарьян и М.А.Голозко описывают явления психофизической незрелости и слабую память у пациентов с СДВГ. Г.Е.Сухарева гиперактивного ребёнка рассматривала как пациента с психопатоподобными нарушениями поведения. Так же занимались СДВГ В.А.Гиляровский, В.П.Осипов, Е.А.Осипова, С.С.Мнухин, А.Е.Личко, В.В.Ковалёв. В 2009 г. Р.Ф.Гасанов описал изменение представлений о СДВГ и его основные клинические характеристики.

Если говорить об эпидемиологии СДВГ, то замечено, что чем более развита страна, тем больше в ней пациентов с СДВГ. Так, в США частота встречаемости – 20

% от популяции, в Канаде – 15%, в России – 10%.

Какие факторы влияют на развитие СДВГ? Генетические, перинатальные, натальные, социально-психологические, фармакологические, а также травматический генез.

Основными нарушениями, которые отмечаются при СДВГ, являются: нарушение внимания, гиерактивность, импульсивность, трудности в общении и обучении.

Первые признаки СДВГ можно увидеть у детей от 1 до 3 лет. У них отмечаются: нарушения ритма сна и бодрствования, повышенная возбудимость, беспокойство, тремор. В 3 года наблюдается отставание в нервно-психическом развитии, непослушание, упрямство. В 5 лет — неуклюжесть ребёнка в связи с минимальной статико-моторной недостаточностью. Для 6-9 лет будут характерны бытовые травмы, речевые нарушения, расстройства школьных навыков, дислалия, дислексия, дискалькулия, энурез, заниженная самооценка, агрессия. В 12 -14 лет идет снижение гиперактивности, но остаются нарушение внимания и импульсивность. В15 лет гиперактивность исчезает, симптомы СДВГ сглаживаются и маскируются особенностями личности. С 18 лет и далее наблюдается недостаточная организованность, неспособность планировать время, плохая память, взрывной характер, эмоциональная лабильность, семейные проблемы, ДТП, правонарушения, различные виды зависимостей (алкогольная, наркотическая, пищевая, игровая).

Лечебно-реабилитационные мероприятия при СДВГ состоят из фармакологической терапии, психотерапии и нелекарственных методов лечения. Фармпрепараты врач подбирает индивидуально, исходя из особенностей пациента. Психотерапия при СДВГ обязательна. Здесь используются семейная психотерапия и семейное консультирование; индивидуальная поведенческая и когнитивно-поведенческая психотерапия; групповая психотерапия и групповая психокоррекционная работа с психологом; игровая психотерапия; арт-терапия, музыкотерапия; РАГ (ритмико-акустическая группа). В качестве нелекарственных методов лечения при СДВГ используется метод биологической обратной связи (БОС) и транскраниальная микрополяризация.

«Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Что скрывается под маской СДВГ?» — такова была тема второго выступления врача-невролога, ведущего врача группы углубленного обследования детей с СДВГ СПб ГУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей» Дианы Владимировны Леденцовой.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — это поведенческое расстройство в детском возрасте, связанное с возрастной незрелостью ЦНС и дисгармоничным развитием. Расстройство развития, проявляющееся трудностями концентрации и поддержания внимания, чрезмерной двигательной активностью и несдержанностью.

Стоит отметить, что СДВГ наблюдается как у детей, так и у взрослых; лица мужского пола болеют в 2 раза чаще; нередко наблюдаются семейные случаи.

Каковы же основные проблемы у детей с СДВГ? Это, прежде всего, проблемы поведения: протесты, ложь, драки, нарушение общественного порядка. В школьном возрасте — неуспеваемость, специфические трудности обучения, низкая степень понимания учебных заданий ,отсутствие завершения начатых дел, проблемы взаимоотношений со сверстниками и учителями.

Основные признаки СДВГ: невнимательность, импульсивность, гиперактивность. Невнимательность – ребенок не способен сосредоточиться на деталях, неустойчивость внимания во время выполнения заданий и во время игр — не следует указаниям, не слушает, забывает, отвлекается. Импульсивность – когда ребенок с трудом дожидается своей очереди, перебивает, вмешивается в чужие разговоры , выкрикивает с места ответы до завершения вопроса. Гиперактивность - ребенок производит суетливые движения руками и ногами, непоседлив, бегает, карабкается на что-то в неподходящих для этого ситуациях, постоянно находится в движении, чрезмерно болтлив.

Основные признаки СДВГ: невнимательность, импульсивность, гиперактивность. Невнимательность – ребенок не способен сосредоточиться на деталях, неустойчивость внимания во время выполнения заданий и во время игр — не следует указаниям, не слушает, забывает, отвлекается. Импульсивность – когда ребенок с трудом дожидается своей очереди, перебивает, вмешивается в чужие разговоры , выкрикивает с места ответы до завершения вопроса. Гиперактивность - ребенок производит суетливые движения руками и ногами, непоседлив, бегает, карабкается на что-то в неподходящих для этого ситуациях, постоянно находится в движении, чрезмерно болтлив.

В зависимости от особенностей клинической картины выделяют три варианта СДВГ: сочетанный или комбинированный вариант СДВГ; СДВГ с преобладанием невнимательности; СДВГ с преобладанием гипреактивности и импульсивности.

Каковы диагностические критерии СДВГ? Симптомы проявляются до 7 лет, держатся не меньше 6 месяцев, обнаруживаются в двух и более сферах деятельности (в школе, дома), не обусловлены психическими расстройствами, вызывают значительный психологический дискомфорт и нарушают адаптацию, создают трудности в обучении. Отмечаются частые сопутствующие нарушения: расстройства речи, расстройства учебных навыков – дислексия, дисграфия. Могут наблюдаться депрессивные состояния, тревожные, оппозиционно-вызывающие и поведенческие расстройства; тики и синдром Туретта.

В развитии СДВГ 80% играет наследственность. Увеличивают вероятность возникновения СДВГ пре- и перинатальные факторы риска. СДВГ может развиваться после черепно-мозговой травмы, менингита, энцефалита и других неблагоприятных воздействий на ЦНС.

Каковы проявления СДВГ? В младенческом возрасте это будет беспокойство, нарушение сна, высокая степень двигательной активности. Такие дети рано начинают ходить. Дошкольники гиперактивны и невнимательны. У них запаздывает формирование речи, отсутствует чувство страха, дистанции. Для них характерны постоянные стычки с ровесниками. В ранние школьные годы детям трудно концентрироваться, сидеть на одном месте и слушать, общаться со сверстниками. У них часто есть сложности в приобретении навыков чтения и письма (до 65%), нарушения координации, мелкой моторики. К 7-10 годам возникают и эмоциональные расстройства. У подростков есть трудности в концентрации внимания, неуклюжесть , дислексия, дисграфия, они словно «витают в облаках». У них могут возникнуть психические нарушения(депрессия, тревожный невроз, склонность к наркомании, токсикомании).

При постановке диагноза необходимо учитывать особенности личности и темперамента ребенка, средовые факторы, воспитание в семье, педагогическую запущенность. Стоит отметить, что отдельные, временные характеристики поведения ребенка, даже если они похожи на СДВГ, не могут считаться основанием для постановки диагноза

СДВГ необходимо дифференцировать: от неврозов и невротических реакций, которые могут вызывать расстройства внимания и гиперактивность; от астенических синдромов при соматических заболеваниях, которые проявляются быстрой физической и психической истощаемостью, утомляемостью, обидчивостью, капризностью, частыми головными болями, снижением показателей школьной успеваемости; от последствий перенесенной черепно-мозговой травмы; от когнитивной эпилептиформной дезинтеграции. Часто неверно диагностироваться как СДВГ может: задержка умственного развития, интеллектуальная недостаточность, аутистический спектр расстройств, психопатии.

Лечение СДВГ включает в себя медикаментозную терапию; массаж, ЛФК, ФТЛ, тепловые процедуры, соляно-хвойные ванны; диету с ограничением сахара, исключением красителей, ароматизаторов , глютаматов. Обязательны педагогическая и психологическая коррекция. Рекомендуется: режим, спорт, длительные прогулки, бег. Необходимо ограничение посещений мероприятий со скоплением большого количества народа.

Необходим комплексный подход к детям с СДВГ, поддержка семей, профилактика неуспеваемости. Детям с СДВГ необходимо общение с социально благополучными учениками, ориентация на успешных одноклассников. Родители, педагоги, психологи, врачи – неврологи должны быть командой заинтересованных участников в помощи детям с СДВГ.

«Профилактика алиментарного ожирения с позиции диетолога»

«Профилактика алиментарного ожирения с позиции диетолога»

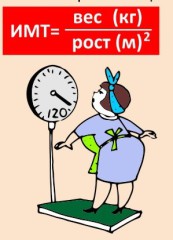

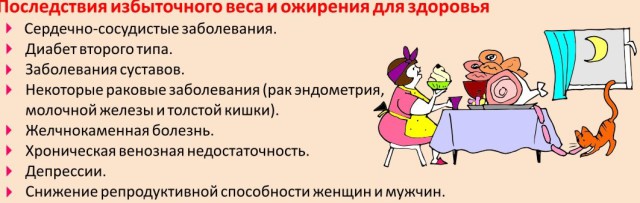

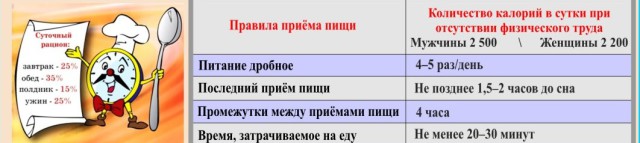

Каковы же причины ожирения? Это может быть наследственность, раннее искусственное вскармливание, неправильное введение прикорма, чрезмерное питание, переедание, пониженный расход энергии, низкая физическая активность, сидячий образ жизни, эндокринные расстройства. У 60-85% больных ожирением родители или другие родственники имеют избыток массы тела. Если говорить об энергетическом балансе, то здесь рассматривается два основных процесса в организме человека – поступление и расходование энергии. Расходуется энергия на основной обмен веществ, на физическую активность, на термогенный эффект (энергия на усвоение пищи). Если для взрослых важно равновесие между поступлением и расходом энергии, то для детей и подростков поступление энергии должно быть больше, чем расход. Переедание может проявляться как булемия, компульсивное расстройство, эпизоды обжорства, синдром ночной еды.

Каковы же причины ожирения? Это может быть наследственность, раннее искусственное вскармливание, неправильное введение прикорма, чрезмерное питание, переедание, пониженный расход энергии, низкая физическая активность, сидячий образ жизни, эндокринные расстройства. У 60-85% больных ожирением родители или другие родственники имеют избыток массы тела. Если говорить об энергетическом балансе, то здесь рассматривается два основных процесса в организме человека – поступление и расходование энергии. Расходуется энергия на основной обмен веществ, на физическую активность, на термогенный эффект (энергия на усвоение пищи). Если для взрослых важно равновесие между поступлением и расходом энергии, то для детей и подростков поступление энергии должно быть больше, чем расход. Переедание может проявляться как булемия, компульсивное расстройство, эпизоды обжорства, синдром ночной еды.

Ольга Ивановна дополнила список факторов риска ожирения у детей. Кроме генетики, недостатка физической активности, сидячего образа жизни, сюда же можно отнести потребление фаст-фуда, сладкой газировки, недостаток сна, проблемы в семье и со сверстниками, неблагоприятный семейный анамнез, прием некоторых лекарственных средств, низкую самооценку, некоторые болезни и расстройства. Она отметила, что с возрастом школьники перестают питаться в школьной столовой. Если дети в первом классе все завтракают и до 7 класса обедают, то старшеклассники преимущественно вообще не едят в школьных столовых.

Ольга Ивановна дополнила список факторов риска ожирения у детей. Кроме генетики, недостатка физической активности, сидячего образа жизни, сюда же можно отнести потребление фаст-фуда, сладкой газировки, недостаток сна, проблемы в семье и со сверстниками, неблагоприятный семейный анамнез, прием некоторых лекарственных средств, низкую самооценку, некоторые болезни и расстройства. Она отметила, что с возрастом школьники перестают питаться в школьной столовой. Если дети в первом классе все завтракают и до 7 класса обедают, то старшеклассники преимущественно вообще не едят в школьных столовых.

Основные признаки СДВГ: невнимательность, импульсивность, гиперактивность. Невнимательность – ребенок не способен сосредоточиться на деталях, неустойчивость внимания во время выполнения заданий и во время игр — не следует указаниям, не слушает, забывает, отвлекается. Импульсивность – когда ребенок с трудом дожидается своей очереди, перебивает, вмешивается в чужие разговоры , выкрикивает с места ответы до завершения вопроса. Гиперактивность - ребенок производит суетливые движения руками и ногами, непоседлив, бегает, карабкается на что-то в неподходящих для этого ситуациях, постоянно находится в движении, чрезмерно болтлив.

Основные признаки СДВГ: невнимательность, импульсивность, гиперактивность. Невнимательность – ребенок не способен сосредоточиться на деталях, неустойчивость внимания во время выполнения заданий и во время игр — не следует указаниям, не слушает, забывает, отвлекается. Импульсивность – когда ребенок с трудом дожидается своей очереди, перебивает, вмешивается в чужие разговоры , выкрикивает с места ответы до завершения вопроса. Гиперактивность - ребенок производит суетливые движения руками и ногами, непоседлив, бегает, карабкается на что-то в неподходящих для этого ситуациях, постоянно находится в движении, чрезмерно болтлив.

Первое, что можно сделать, нормализовать свое питание, увеличив с продуктами поступление кальция в организм. Сыр, творог, молоко, орехи, зелень, рыба, яйца, оливки могут существенно улучшить состояние костной ткани. Затем надо постараться уменьшить вероятность падений: носить удобную устойчивую обувь, стараясь, чтобы подошва не скользила, не ходить в темноте, использовать специальные коврики в туалете и в ванной, оборудовать свой дом поручнями, подобрать мебель по росту.

Первое, что можно сделать, нормализовать свое питание, увеличив с продуктами поступление кальция в организм. Сыр, творог, молоко, орехи, зелень, рыба, яйца, оливки могут существенно улучшить состояние костной ткани. Затем надо постараться уменьшить вероятность падений: носить удобную устойчивую обувь, стараясь, чтобы подошва не скользила, не ходить в темноте, использовать специальные коврики в туалете и в ванной, оборудовать свой дом поручнями, подобрать мебель по росту. Для сохранения устойчивости не стесняйтесь использовать трость или палку. В гололед можно ходить с двумя палками! Чтобы не смещался центр тяжести, и не нарушалось равновесие, вместо сумки целесообразно использовать рюкзак. И, конечно, здоровый оптимизм, готовность и настрой организма на борьбу с остеопорозом будут вашими помощниками.

Для сохранения устойчивости не стесняйтесь использовать трость или палку. В гололед можно ходить с двумя палками! Чтобы не смещался центр тяжести, и не нарушалось равновесие, вместо сумки целесообразно использовать рюкзак. И, конечно, здоровый оптимизм, готовность и настрой организма на борьбу с остеопорозом будут вашими помощниками.