Кашеварова-Руднева В. А.

(к 175-летию со дня рождения) :

тем. список литературы

Варвара Александровна Кашеварова-Руднева (ок. 1842-1899 гг.), родилась в г. Витебске, акушер-гинеколог, первая женщина- врач, получившая диплом и степень доктора медицины в России. Окончила с золотой медалью Медико-хирургическую академию в Петербурге (1868 г.). Работала в клинике С.П. Боткина и лаборатории М.М. Руднева. Вела научную работу по патологической анатомии женской половой сферы. В 1876 г. защитила докторскую диссертацию «Материалы к патологической анатомии маточного влагалища», где впервые описала саркому влагалища. Занималась врачебной практикой в Петербурге, Железноводске, Воронежской губернии и в Старой Руссе. Была первой женищиной, принятой в члены общества русских врачей в Петербурге.

Варвара Александровна Кашеварова-Руднева (ок. 1842-1899 гг.), родилась в г. Витебске, акушер-гинеколог, первая женщина- врач, получившая диплом и степень доктора медицины в России. Окончила с золотой медалью Медико-хирургическую академию в Петербурге (1868 г.). Работала в клинике С.П. Боткина и лаборатории М.М. Руднева. Вела научную работу по патологической анатомии женской половой сферы. В 1876 г. защитила докторскую диссертацию «Материалы к патологической анатомии маточного влагалища», где впервые описала саркому влагалища. Занималась врачебной практикой в Петербурге, Железноводске, Воронежской губернии и в Старой Руссе. Была первой женищиной, принятой в члены общества русских врачей в Петербурге.

Большая медицинская энциклопедия.- 2-е и 3-е изд.,

Большая советская энциклопедия.- 3-е изд.

Книги:

61(08)

Б 43

Белоголовый, Н. А. Воспоминания и другие статьи / Н. А. Белоголовый. — М. : [б. и.], 1897. — С. 397.

61(08)

Б 43

Белоголовый, Н. А. Воспоминания и другие статьи / Н. А. Белоголовый. — 4-е изд. лит. фонда. — СПб. : [б. и.], 1901. — С. 341.

61(03)

Б 79

Большая медицинская энциклопедия : т. 1-36 / ред. А. Н. Бакулев. — 2-е изд. — М. : Медгиз, 1956 — 1964. Т. 12. — 1958. — С. 538, портр.

61(03)

Б 79

Большая медицинская энциклопедия : [в 30-ти т.] / АМН СССР ; ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Сов. энцикл., 1974 — 1988 Т. 10 : КАБАКОВ-КОАЛЕСЦЕНЦИЯ. — 1979. — С. 226, портр.

03

Б 79

Большая советская энциклопедия : т. 1-51 + Алфавитный указ. : т. 1-2 / ред. С. И. Вавилов. — 2-е изд. — М. : Больш. сов. энцикл., 1950 — 1958 Т. 20. — 1953. — С. 422-423.

03

Б 79

Большая Советская Энциклопедия : (в 30-ти т.) / ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Сов. энцикл., 1969 — 1978 Т. 11 : Италия-Кваркуш. — 1973. — С. 555.

0

В 29

Венгеров, С. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых : (от начала русской образованности до наших дней) / С. Венгеров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Пг., 1915 — T. 1 (Вып. 1-3) : (Аарон-Куликов). — С. 358.

61(092)

Д 22

Кашеварова-Руднева В. А. : [автобиогр.]. — С. 68-95 // Двадцатипятилетие врачей, бывших студентов Императ. Мед.-хирург. Академии : 1868-1893 : вып. 9 дек., 1868 г. / ред. К. Ф. Славянский, ред. В. В. Клименко. — СПб. : [б. и.], 1893. — 258 с. : ил. + С. 13.

61(08)

И 90

История военной медицины России : в 4-х т. / А. А. Будко, Е. Ф. Селиванов, И. М. Чиж и др. ; ред. И. М. Чиж. — СПб. : ВМедА, 2002 — Т. 3 : XIX- начало XX в. — 2006. — 688 с. : ил. — С. 493.

61(08)

Ш55

Шибков, А. А. Первые женщины — медики России / А. А. Шибков. — Л. : Медгиз , 1961. — С. 60-61. — (Науч.- попул. мед. лит.).

03

Э 68

Энциклопедический словарь Русского библиографического института «Гранат» : т. 1-53, 55, 58. — 11-е изд., стереотип. — М. : Изд. Рус. библиогр. ин-та «Гранат», [1926 - 1948] Т. 24 : Кауфман — Кондаков. — [1926]. — С. 18-19.

Статьи:

Бычкова, А. О.

О чем рассказал портрет / А.О. Бычков // Медицинская газета. — 1984. — № 22. –

8 марта. — С. 3.

Знаменательные и юбилейные даты истории акушерства и гинекологии 2001 года // Акушерство и гинекология. – 2001. — № 2. — С. 58.

Кашеварова-Руднева Варвара Александровна : некролог // Врачебная газета. — 1899. -№ 19. — С. 380.

Цвелев, Ю. Ю.

К 125-летию первой защиты в России женщиной диссертации на степень доктора медицины / Ю. Ю. Цвелев // Журнал акушерства и женских болезней. — 2001. — Том L,

N 4. — С. 102-106, портр.

Ходунки, прыгунки лучше не использовать.Ребенок должен «созреть» для ползания, сидения, хождения, это творческий процесс. Не надо его форсировать. Пока ребенок сам не стал ходить, обувь ему не нужна. Становиться на ножки надо босой стопой. Для профилактики рахита детям до года обязателен витамин «Д».

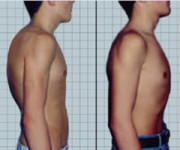

Ходунки, прыгунки лучше не использовать.Ребенок должен «созреть» для ползания, сидения, хождения, это творческий процесс. Не надо его форсировать. Пока ребенок сам не стал ходить, обувь ему не нужна. Становиться на ножки надо босой стопой. Для профилактики рахита детям до года обязателен витамин «Д». У дошкольников смотрим походку — как ставит ноги, как держит голову, не перекошен ли таз. Обращаем внимание на осанку. До 7 лет она не устойчива, так как ребенок бурно растет, а мышечный корсет не успевает. Могут быть функциональные и анатомические отклонения (сколиоз, кифотическая сутулость).

У дошкольников смотрим походку — как ставит ноги, как держит голову, не перекошен ли таз. Обращаем внимание на осанку. До 7 лет она не устойчива, так как ребенок бурно растет, а мышечный корсет не успевает. Могут быть функциональные и анатомические отклонения (сколиоз, кифотическая сутулость).  Стоит отметить, что обувь должна быть физиологичной и не сковывать движения, с плотной пяткой, с подушечкой с внутренней стороны, с застежкой на голени, а не на стопе, подошва должна пружинить.

Стоит отметить, что обувь должна быть физиологичной и не сковывать движения, с плотной пяткой, с подушечкой с внутренней стороны, с застежкой на голени, а не на стопе, подошва должна пружинить.

Патология опорно-двигательного аппарата выявляется у 90% российского населения от 5 до 50 лет. Основополагающими моментами в нарушении ОДА являются: асимметрия роста тела и нижних конечностей, дисплазия тазобедренного сустава, аномалии сосудов нижних конечностей, разносводность стоп, ассимметричная посадка (привычка сидеть с подвернутой ногой), посттравматическое удлинение или укорочение нижних конечностей, врожденные аномаклии развития позвоночника, слабость мышечного корсета спины и живота, системные заболевания. Без своевременной механической коррекции патология будет усугубляться. Что касается способов влияния на осанку, то они делятся на механические, физические (ЛФК, массаж), психологические ( Мама кричит: «Не горбись!»).

Патология опорно-двигательного аппарата выявляется у 90% российского населения от 5 до 50 лет. Основополагающими моментами в нарушении ОДА являются: асимметрия роста тела и нижних конечностей, дисплазия тазобедренного сустава, аномалии сосудов нижних конечностей, разносводность стоп, ассимметричная посадка (привычка сидеть с подвернутой ногой), посттравматическое удлинение или укорочение нижних конечностей, врожденные аномаклии развития позвоночника, слабость мышечного корсета спины и живота, системные заболевания. Без своевременной механической коррекции патология будет усугубляться. Что касается способов влияния на осанку, то они делятся на механические, физические (ЛФК, массаж), психологические ( Мама кричит: «Не горбись!»).